»Die Berufungsvision Hesekiels«

Das Titelbild zum Buch des Propheten Hesekiel

Die Lutherbibel von 1545

Die Bilder der Lutherbibel von 1545

Bildbesprechung

Die gantze Heilige Schrifft Deudsch

D. Martin Luther, Wittenberg 1545

Die Bücher der Propheten

»Die Berufungsvision Hesekiels«

Buch des Propheten Hesekiel

Kapitel 1

Eine Bildbesprechung

Inhalt dieser Seite

- 1. Auswahlverzeichnis für die Kapitel und Beiträge

- 2. Das Titelbild zum Buch des Propheten Hesekiel (Ezechiel)

- 2.1 Der Holzschnitt

- 2.2 Unsere Abbildung

- 3. Der Holzschnitt in der Ausgabe von 1545

- 4. Die Bildinhalte

- 4.1 Die Szene: Was das Bild zeigt

- 4.1.1 Die vier geflügelten Tiere

- 4.1.2 Die vier Räder

- 4.1.3 Der Himmel

- 4.1.4 Die Herrlichkeit des Herrn

- 4.1.5 Zusammenfassung

- 4.2 Anmerkung: Der Nimbus

- 5. Abschlussbemerkung

- 6. Empfehlungen

Die Berufungsvision

Hesekiels

Das Titelbild zum

Buch des Propheten Hesekiel (Ezechiel)

Hes 1

Hes 1

Eine Betrachtung

Der Holzschnitt

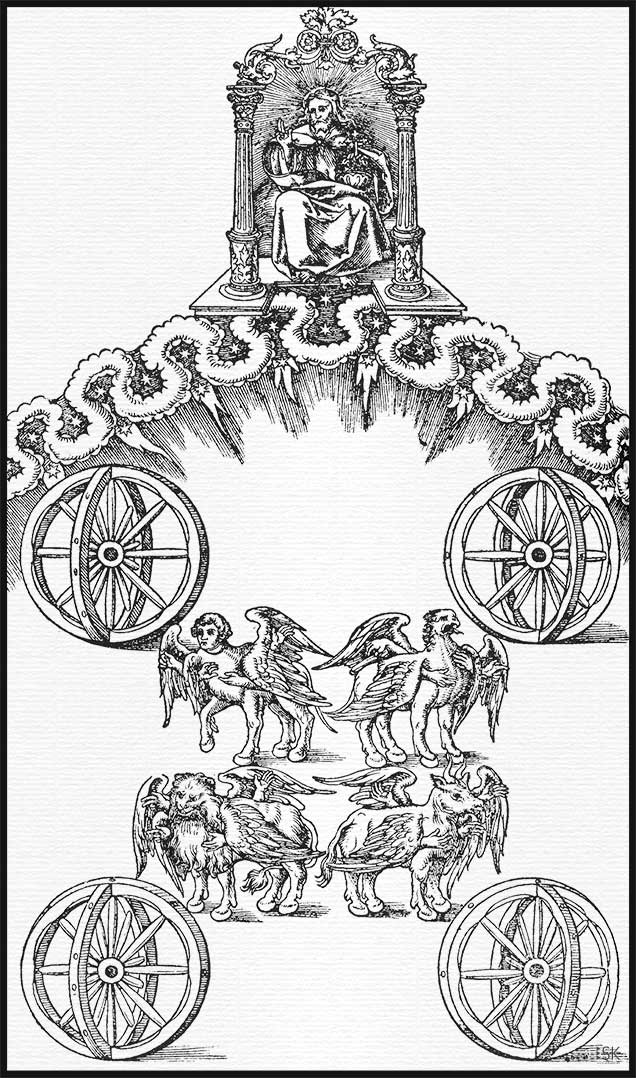

Dem Buch des Propheten Hesekiel ist im ersten Kapitel ein Bild vorangestellt, das die Berufungsvision aus dem ersten Kapitel zeigt. Der Druckstock ist als Holzschnitt erstellt worden, der die Maße ca. 28 x 17 cm besitzt.

Der Holzschnitt ist für die Ausgabe von 1545 neu erstellt worden. In der Ausgabe von 1534 ist dem Buch Hesekiel ein anderes Bild vorangestellt.

Unsere Abbildung

Wir zeigen hier eine aufbereitete Reproduktion des Bildes, das in der Lutherbibel von 1545 unkoloriert abgedruckt wurde.

Klicken Sie auf das Bild, um eine vergrößerte Ansicht zu erhalten

Unsere Abbildung als Poster

Das Titelbild zu Hesekiel war es uns wert, daraus ein Poster zu gestalten. Es liegt vor als PDF-Datei, optimiert für den Druck im Format DIN A3. Es kann aber auch in anderen Größen (beispielsweise DIN A4 oder DIN A5) problemlos gedruckt werden. Es passt somit in viele Bilderrahmen, in Materialmappen für Bibelkreise und Konfirmandenunterricht, oder als Einkleber in Notizhefte und -bücher.

Das Poster können Sie über diesen Link herunterladen:

Poster der Holzschnitte

Poster: Das Titelbild zu Hesekiel (Ezechiel)

Poster: Das Titelbild zu Hesekiel (Ezechiel)

Das Titelbild des Buchs Hesekiel im PDF-Format, optimiert für den Druck bis zur Blattgröße DIN A3.

Format: PDF, Dateigröße: 1,4 MB

Der Holzschnitt in der Ausgabe von 1545

Abbildung: »Die Berufungsvision Hesekiels«

Titelbild zum Buch des Propheten Hesekiel in der Lutherbibel von 1545.

Die Bildinhalte

Die Szene: Was das Bild zeigt

Das Bild zeigt die Berufungsvision des Hesekiel aus Kapitel 1. Im Grunde findet sich dort die vollständige Beschreibung des Bildes. Doch es zeigt einige Besonderheiten, die in der Symbolik, wie sie die frühe Kirche nutzte, häufig zu finden sind.

1. Die vier geflügelten Tiere,  Hes 1,5-14

Hes 1,5-14

Zu sehen sind die vier Tiere, die sich fast nur in den Köpfen unterscheiden: eines mit menschlichem Kopf, eins mit Kopf eines Adlers, eins mit dem eines Löwen und zuletzt eins mit Kopf eines Stieres.

Diese Tiere begegnen uns wieder in den Holzschnitten, die als Titelbilder die Evangelien einleiten. Sie wurden (basierend auf Hes 1,10) bereits früh in der Kirchengeschichte die Symbole der Evangelisten (siehe Bildbesprechungen zu ![]() Markus,

Markus, ![]() Lukas und

Lukas und ![]() Johannes). Allerdings repräsentieren sie hier nicht unmittelbar die Evangelisten. Es fehlen dafür weitere Attribute wie das Buch (das Evangelium) bzw. der Nimbus (der Heiligenschein). Vielmehr sind sie als Vision zu interpretieren, in der das kommende Reich Christi und seine Verkündigung prophezeit wird. Denn noch gibt es diese Bücher nicht, noch gibt es die Evangelien nicht.

Johannes). Allerdings repräsentieren sie hier nicht unmittelbar die Evangelisten. Es fehlen dafür weitere Attribute wie das Buch (das Evangelium) bzw. der Nimbus (der Heiligenschein). Vielmehr sind sie als Vision zu interpretieren, in der das kommende Reich Christi und seine Verkündigung prophezeit wird. Denn noch gibt es diese Bücher nicht, noch gibt es die Evangelien nicht.

Exkurs: Die Evangelistensymbole

Die Verwendung der Evangelistensymbole folgt einer frühen kirchlichen Tradition, die bis in das 2. Jahrhundert zurückreicht.

Irenäus von Lyon (ca. 135 bis 200 n. Chr.) ordnete erstmals die vier Symbole, die in ![]() Offb 4,7 und

Offb 4,7 und ![]() Hes 1,10 genannt werden (Mensch, Löwe, Stier, Adler), den vier Evangelien zu. Im 4. Jahrhundert war es schließlich Hieronymus, der die Symbole der Evangelisten so bestimmte, wie wir sie auch in den Bildern der Lutherbibeln wiederfinden.

Hes 1,10 genannt werden (Mensch, Löwe, Stier, Adler), den vier Evangelien zu. Im 4. Jahrhundert war es schließlich Hieronymus, der die Symbole der Evangelisten so bestimmte, wie wir sie auch in den Bildern der Lutherbibeln wiederfinden.

Die Künstler stützten sich fortan bei der Symbolik auf Hieronymus, die zu Luthers Zeit noch im Allgemeinwissen verankert war.

Diese Symbolik war bereits lange vor Luther gebräuchlich und wurde von seinen Lesern entweder auf Anhieb verstanden oder auf diese Weise, durch die bildliche Darstellung, in den Gemeinden, Haushalten und Schulen neu gelehrt und erlernt.

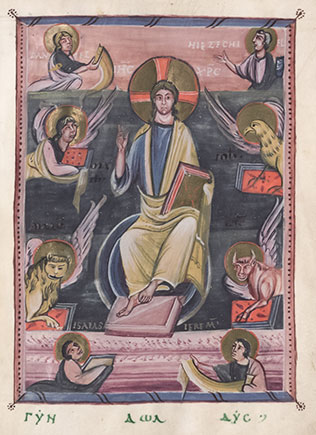

Die nebenstehende Abbildung zeigt die vier Evangelistensymbole vereint in einem Bild.

Abbildung: Die Evangelistensymbole auf einem Bild, das in einem Evangeliar aus der Zeit um 1000 enthalten ist.

Das handgemalte Bild zeigt Jesus Christus, umringt von den vier Evangelisten, die durch ihre Symbole vertreten werden: Mensch, Löwe, Stier, Adler. Die Figuren sind geflügelte Wesen. Sie tragen den Nimbus und halten das jeweilige Evangelium als Buch.

Hier sind zusätzlich vier Propheten zugeordnet: Daniel (oben links), Hesekiel (oben rechts), Jesaja (unten links) und Jeremia (unten rechts).

Credits:

Foto: Württembergische Landesbibliothek Stuttgart.

Lizenz: CC BY-SA

Quelle des Fotos: ![]() Werk in der Digitalen Bibliothek

Werk in der Digitalen Bibliothek

Adaptiert für Stilkunst.de

Der Künstler, der den Holzschnitt zu Hesekiel 1 fertigte, orientierte sich genau an den Angaben im Buch Hesekiel:

- Die beiden linken Tiere besitzen das Gesicht eines Menschen bzw. eines Löwen, die beiden rechten Tiere repräsentieren Adler und Stier (

Hes 1,10).

Hes 1,10). - Jedes Tier hat vier Flügel (

Hes 1,6), von denen je zwei Flügel zum Fliegen gedacht waren und zwei den Körper bedeckten (

Hes 1,6), von denen je zwei Flügel zum Fliegen gedacht waren und zwei den Körper bedeckten ( Hes 1,11).

Hes 1,11). - Zu jedem Flügel gehörte eine Hand (

Hes 1,8).

Hes 1,8). - Die Tiere liefen in die verschiedenen Himmelrichtungen (

Hes 1,12) und durften sich nicht umdrehen.

Hes 1,12) und durften sich nicht umdrehen. - Die Füße waren rund (laut Luther;

Hes 1,7; siehe dazu auch seine Anmerkung), doch vermutlich war das Metall Elektron gemeint, eine Legierung aus Gold und Silber, die weithin strahlte und glänzte, ähnlich den Verblendungen auf den Spitzen von Obelisken und Pyramiden bei den Ägyptern.

Hes 1,7; siehe dazu auch seine Anmerkung), doch vermutlich war das Metall Elektron gemeint, eine Legierung aus Gold und Silber, die weithin strahlte und glänzte, ähnlich den Verblendungen auf den Spitzen von Obelisken und Pyramiden bei den Ägyptern.

2. Die vier Räder,  Hes 1,15-21

Hes 1,15-21

Der Text in Hesekiel 1,16-18

erklärt die Bauweise der Räder:

- Bei jedem dieser vier Tiere stand je ein riesiges Rad. Alle vier Räder waren gleich gearbeitet.

- Sie waren so gemacht, dass ein Rad im andern war (

Hes 1,16) wodurch sich das Gebilde in jede beliebige Richtung bewegen konnte, ohne dafür wenden zu müssen(

Hes 1,16) wodurch sich das Gebilde in jede beliebige Richtung bewegen konnte, ohne dafür wenden zu müssen( Hes 1,17).

Hes 1,17). - Auf den Felgen der Räder saßen Augen (

Hes 1,18), die der Künstler durch kleine Kreise angedeutet hat, die auf den ersten Blick wie Nieten wirken.

Hes 1,18), die der Künstler durch kleine Kreise angedeutet hat, die auf den ersten Blick wie Nieten wirken.

Die vier Räder in Bild entsprechen der Bauweise, wie sie Luthers Zeit üblich war. Sie sind aus Holz gefertigt. Die Lauffläche der Felge bestand aus einem Metallreifen, der auf die Felge genagelt war. Mehrere Speichen verbinden die Felge mit der Radnabe, die hier aber den Sinn, die Radachse aufzunehmen, verloren hat.

Für den Künstler bestand die Herausforderung darin, ein Rad zu zeichnen, in dem weitere Räder eingebunden waren, damit es beinahe wie eine Kugel in jede beliebige Richtung rollen kann. Dafür hat er um 90 Grad gedreht eine weitere Felge im Rad angesetzt und sie ebenfalls mittels Speichen mit der Nabe verbunden.

3. Der Himmel,  Hes 1,13-14.22.24-25.28

Hes 1,13-14.22.24-25.28

Den oberen Teil des Bildes nimmt die Vision von der »Herrlichkeit des Herrn« (![]() Hes 1,28) ein, begrenzt durch den Himmel, der sich »wie der Regenbogen« (

Hes 1,28) ein, begrenzt durch den Himmel, der sich »wie der Regenbogen« (![]() Hes 1,28) über die Tiere spannt:

Hes 1,28) über die Tiere spannt:

- Über den Tieren und den Rädern befindet sich der »Himmel« (Luther 1545), bzw. eine »Himmelsfeste« (Luther 2017) (

Hes 1,22).

Hes 1,22). - Unterhalb der Feste sah es aus wie feurige Kohlen und wie Fackeln (

Hes 1,13).

Hes 1,13). - Aus diesem Feuer heraus zuckten unentwegt Blitze (

Hes 1,14).

Hes 1,14). - Wenn sich die Tiere bewegten, war ein mächtiges Getöse zu vernehmen, wenn sie aber stillstanden, donnerte es aus dem Himmel heraus (

Hes 1,24-25).

Hes 1,24-25).

Der Künstler hat ein Wolkenband gezeichnet, dass sich wie ein Regenbogen durch die Szene zieht. Sterne und Flammen stellen die glühenden Kohlen, das Feuer und die Blitze dar.

Dünne, gerade Linien, nach unten gerichtet, symbolisieren Strahlen und somit die Helligkeit, in die diese Szene getaucht ist, weshalb es auch keinerlei weiteren Details um die Figuren und Gegenstände herum gibt. Die weiße Fläche bedeutet: Alles erscheint in gleißend hellem Licht. Die Tiere und Räder werfen nur einen kleinen Schatten, um anzudeuten, dass sie nicht im freien Raum schweben.

4. Die Herrlichkeit des Herrn,  Hes 1,26-28

Hes 1,26-28

Den oberen Teil des Bildes nimmt die Vision von der »Herrlichkeit des Herrn« (![]() Hes 1,28) ein:

Hes 1,28) ein:

- Über der Feste befindet sich ein Thron, auf dem eine Person sitzt, die aussieht wie ein Mensch (

Hes 1,26).

Hes 1,26). - Alles glänzt und glitzert, wie blinkendes Kupfer, wie Feuer und Glanz (

Hes 1,27).

Hes 1,27). - Die gesamte Szene zeigt aus der Sicht Hesekiels »die Herrlichkeit des Herrn«.

Es mag sein, dass der Autor den Stuhl bzw. Thron Gottes meinte und in der Person, die auf dem Stuhl saß, Gott sah. Doch das Bild zeigt etwas anderes. Es interpretiert die Szene im Sinne Luthers.

Da es sich nach Hes 1,26 um ein menschliches Wesen handelte, dass aber zugleich göttlich war, und sich die Vision in die Zukunft richtet, kann nur der thronende Christus gemeint sein.

Der Künstler zeichnete eine sitzende Person. Die rechte Hand ist zum Segensgestus erhoben. Die Haltung der Finger folgt dem lateinischen Ritus der damaligen Zeit.

Exkurs: Der Segensgestus nach dem lateinischen Ritus

Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger der rechten, erhobenen Hand sind ausgestreckt. Dies weist auf die Dreifaltigkeit hin: Gott Vater, Gott Sohn und Gott heiliger Geist in einer Person.

Ringfinger und kleiner Finger sind nach innen in die Handfläche hinein gekrümmt. Dies verweist auf die beiden Naturen Christi, die göttliche und die menschliche.

Seit Papst Innozenz III. (1198–1216) bis zur Liturgiereform (1963) war dieser Gestus in der römisch-katholischen Kirche vorgeschrieben.

Die evangelische Kirche folgte zwar der Praxis dieses Segensgestus nicht (sie bevorzugte die Segnung mit beiden, flach erhobenen Händen bzw. durch Handauflegung), doch die Symbolik blieb für die Menschen der frühen Reformationszeit unzweifelhaft verständlich.

Dieser Segensgestus galt zur Zeit Luthers und war allen Christen wohl bekannt. Der Segensgestus war für eine heilige Figur in einer Abbildung ein typisches Symbol für Jesus Christus..

Im linken Arm trägt die Person eine Krone. Ein weiteres Merkmal für Christus, dessen Dornenkrone nach der Auferstehung sich in die Königskrone verwandelt hat, als Symbol für den Sieg über den Tod. Auch derartige Abbildungen waren damals häufig und können noch heute vielerorts bewundert werden.

Ein riesiger Nimbus (Heiligenschein) umgibt den Kopf der sitzenden Person und füllt den gesamten inneren Bereich des Throns.

Alles, was unterhalb des Throns passiert, geschieht zu Füssen Christi, die absichtlich nicht mit dem überlangen Mantel bedeckt sind. Auch dieses Bild ist den Christen bekannt. Es ist ein Symbol für die Macht, die jemand besitzt oder die jemandem zugesprochen wird. Der Sklave wirft sich zu Füssen seines Herrn, die kanaanäische Frau wirft sich zu Füssen von Jesus und bittet ihn, ihre Tochter zu heilen (![]() Mk 7,25), usw.

Mk 7,25), usw.

In ![]() Psalm 18 Vers 10 heißt es: Er neigete den Himel vnd fur herab / Vnd tunckel war vnter ſeinen Füſſen.

Psalm 18 Vers 10 heißt es: Er neigete den Himel vnd fur herab / Vnd tunckel war vnter ſeinen Füſſen.

Und in ![]() 2Mos 24,10 steht: Vnter ſeinen [Gottes] Füſſen war es / wie ein ſchöner Saphir / vnd wie die geſtalt des Himels / wens klar iſt.

2Mos 24,10 steht: Vnter ſeinen [Gottes] Füſſen war es / wie ein ſchöner Saphir / vnd wie die geſtalt des Himels / wens klar iſt.

Beides, sowohl die Ausführungen in Ps18,10 wie auch in 2Mos 24,10, finden wir in der Beschreibung bei Hesekiel und im Bild zur Vision der Herrlichkeit des Herrn.

5. Zusammenfassung

Hesekiels Herrlichkeit des Herrn ist im Sinne Luthers die Vision der Wiederkunft des auferstanden Christus.

Die Tiere verkündigen das Evangelium und sie stehen für das Gericht am Tag des Herrn.

Die Räder zeigen, dass sich das Evangelium und die Macht Gottes ungehindert über den gesamten Erdkreis ausbreiten. Sie bewegen sich gemeinsam mit den Tieren frei und nicht vorhersehbar rollend und fliegend in alle vier Himmelsrichtungen.

Sie bewegen sich unter einem Himmel, der von der Macht des Allmächtigen regiert wird. Dafür steht der Thron, von dem aus feurige Glut, Flammen, Blitz und Donner die gesamte Welt umspannen.

Der Garant für all das ist der herrschende Christus, der Sieger über den Tod, der von seinem Thron aus den gesamten Erdkreis und die Geschehnisse am Tag des Herrn segnet mit der Formel seiner erhobenen Hand: Ich bin Gott-Vater, Gott-Sohn und heiliger Geist. Ich bin Mensch und ich bin Gott, ich bin der auferstandene und allgegenwärtige Christus, der den Auftrag und die Macht hat, den Erdekreis, und darin alle Menschen, zu richten.

Anmerkung: Der Nimbus

Der Nimbus, der »Heiligenschein«, ist seit der Antike ein Symbol in der Kunst und seit der frühen Ikonographie auch in christlich motivierten Abbildungen zu finden. Als Ring oder Strahlenkranz umgibt er den Kopf einer Person oder schwebt in geringem Abstand darüber.

Der Nimbus ist in der christlichen Religion den Abbildungen von Jesus Christus, von Päpsten, von Engeln und von Heiligen vorbehalten.

Der Nimbus über der Person auf dem Thron kennzeichnet sie als heilige Person. Seine Größe deutet zudem unzweifelhaft die Göttlichkeit an: Es kann nur Gott oder Christus sein.

Abschlussbemerkung

Sinn der Bilder ist es, wesentliche Inhalte eines Buches oder verschiedener Abschnitte daraus zu visualisieren und so den Betrachter zum Lesen zu ermuntern und ihn dabei zu begleiten.

Die Bilder zeigen meist mehrere Szenen aus einem Buch oder Abschnitt gleichzeitig und führen den Leser visuell in Stoff des Buches ein.

Die Künstler, die diese Bilder entworfen hatten, waren Meister der Mediengestaltung. Sie nutzten kleinste Flächen, um ganze Geschichten zu erzählen. Sie schnitten mit einem Stecheisen aus einem kleinen Holzblock derart genau, dass die vielen Details auf dem Zielmedium im Druck trotz dicker Druckerschwärze und faseriger Papiere erkennbar blieben!

Verstand man es, diese Bilder »zu lesen«, konnten daraus wieder die Geschichten entwickelt und nacherzählt werden. Dies war vor allem für jene Betrachter wichtig, die des Lesens unkundig waren oder Hilfen benötigten, um die durchaus schwierigen Texte der Bibel zu verstehen. Die Bilder waren ein wichtiger Anreiz dafür, die Texte zu lesen oder Lesen zu lernen, und trugen so erheblich zur Bildung ganzer Bevölkerungsgruppen bei.

Die Holzschnitte der Bibel

Poster der Holzschnitte

Poster: Das Titelbild zu Hesekiel (Ezechiel)

Poster: Das Titelbild zu Hesekiel (Ezechiel)

Das Titelbild des Buchs Hesekiel im PDF-Format, optimiert für den Druck bis zur Blattgröße DIN A3.

Format: PDF, Dateigröße: 1,4 MB

Die Holzschnitte der Bibel

»Die Erweckungsvision« (Hes 37)

Das Bild im Kapitel 37 des Buchs Hesekiel zeigt die Erweckungsvision: Hesekiel steht vor dem Feld der Knochen und Gebeine. Er wird von Gott angewiesen, die Toten wieder zum Leben zu erwecken.