Das Evangelium nach Lukas

Kapitel II.

Die Lutherbibel von 1545

Die Texte der Lutherbibel von 1545 in Frakturschrift

Das Neue Testament

Die Evangelien und die Offenbarung

Die gantze Heilige Schrifft Deudsch

D. Martin Luther, Wittenberg 1545

Das Evangelium nach

Lukas

C. II.

Lk 2,1-52

Der Text in 24 Kapiteln

Inhalt dieser Seite

- Allgemeines

- 1. Auswahlverzeichnis für die Kapitel

- 2. Gliederung der Abschnitte

- Text

- 3. Euangelium S. Lucas, Capitel II.

- Hilfen zum Text

- 4. Suche: Luther-Wort im Wörterbuch finden

- 5. Erläuterung der Abkürzungen biblischer Bücher im Text

- 6. Karten Palästinas zur Zeit Jesu

- 7. Worterklärungen: Namen, Wörter und Begriffe im Text

- 8. Erläuterungen zum Satz und zur Typografie des Textes

- Die Texte aus Kapitel 2 im Kirchenjahr

- 9. Textabschnitte als Perikopen für Lesung und Predigt

- 10. Verse als liturgische Sprüche in Gottesdiensten

- Hörbuch-Videos

- 11. Die Geburt Jesu (Lk 2,1-20)

- 12. Aus den Kindheitsgeschichten Jesu: Jesu Beschneidung und Namensgebung (Lk 2,21)

- 13. Aus den Kindheitsgeschichten Jesu: Jesu Darstellung im Tempel und die Geschichte von Simeon (Lk 2,22-32)

- 14. Aus den Kindheitsgeschichten Jesu: Jesu Darstellung im Tempel und die Geschichte von Simeon und Hanna (Lk 2,22-40)

- 15. Aus den Kindheitsgeschichten Jesu: Der zwölfjährige Jesus im Tempel (Lk 2,41-52)

- Empfehlungen

- 16. Luthers Vorrede zum Neuen Testament

Gliederung Kapitel II.

Nr. |

Textstelle |

Abschnitt | Link zum Text |

Kapitel II. |

||

|

1,5 - 2,52 |

II. DIE GEBURT UND DIE KINDHEIT JESU

|

1 |

2,1-20 |

|

2 |

2,21 |

|

3 |

2,22-24 |

|

4 |

2,25-40 |

|

5 |

2,41-52 |

|

Euangelium

S. Lucas.

[277b]

II.

ES begab ſich aber zu der zeit / Das ein Gebot von dem Keiſer Auguſto ausgieng / Das alle Welt geſchetzt würde. 2Vnd dieſe Schatzung war die allererſte / vnd geſchach zur zeit / da Kyrenius Landpfleger in Syrien war. 3Vnd jederman gieng / das er ſich ſchetzen lieſſe / ein jglicher in ſeine Stad.

(Geſchetzt)

Schetzen iſt hie / das ein jglicher hat müſſen ein Ort des gülden geben von jglichem Heubt.

4DA machet ſich auff auch Joſeph / aus Galilea / aus der ſtad Nazareth / in das Jüdiſcheland / zur ſtad Dauid / die da heiſſt Bethlehem / Darumb das er von dem Hauſe vnd geſchlechte Dauid war / 5Auff das er ſich ſchetzen lieſſe mit Maria ſeinem vertraweten Weibe / die war ſchwanger. 6Vnd als ſie daſelbſt waren / kam die zeit / das ſie geberen ſolte. 7Vnd ſie gebar jren erſten Son / vnd wickelt jn in Windeln / vnd leget jn in eine Krippen / Denn ſie hatten ſonſt keinen raum in der Herberge.

8VND es waren Hirten in der ſelbigen gegend auff dem felde / bey den Hürten / die hüteten des nachts jrer Herde. 9Vnd ſihe / des HERRN Engel trat zu jnen / vnd die Klarheit des HERRN leuchtet vmb ſie / Vnd ſie furchten ſich ſeer. 10Vnd der Engel ſprach zu jnen. Fürchtet euch nicht / Sihe / Ich verkündige euch groſſe Freude / die allem Volck widerfaren wird / 11Denn Euch iſt heute der Heiland gebörn / welcher iſt Chriſtus der HErr / in der ſtad Dauid. 12Vnd das habt zum Zeichen / Ir werdet finden das Kind in windeln gewickelt / vnd in einer Krippen ligen. 13Vnd als bald ward da bey dem Engel die menge der himeliſchen Herrſcharen / die lobten Gott / vnd ſprachen / 14Ehre ſey Gott in der Höhe / Vnd Friede auff Erden / Vnd den Menſchen ein wolgefallen. 15

(Wolgefallen)

Das die menſchen dauon luſt vnd liebe haben werden / gegen Gott vnd vnternander. Vnd dasſelb mit danck annemen / vnd darüber alles mit freuden laſſen vnd leiden.

VND da die Engel von jnen gen Himel furen / ſprachen die Hirten vnternander / Laſſt vns nu gehen gen Bethlehem / vnd die Geſchicht ſehen / die da geſchehen iſt / die vns der HERR kund gethan hat. 16Vnd ſie kamen eilend / vnd funden beide Mariam vnd Joſeph / dazu das Kind in der krippen ligen. 17Da ſie es aber geſehen hatten / breiteten ſie das wort aus / welchs zu jnen von dieſem Kind geſagt war. 18Vnd alle / fur die es kam / wunderten ſich der Rede / die jnen die Hirten geſagt hatten. 19Maria aber behielt alle dieſe wort / vnd beweget ſie in jrem hertzen. 20Vnd die Hirten kereten widerumb / preiſeten vnd lobten Gott vmb alles / das ſie gehöret vnd geſehen hatten / wie denn zu jnen geſagt war.

Jesu Beschneidung und Namensgebung

VND da acht tage vmb waren / das das Kind beſchnitten würde / Da ward ſein Name genennet Jheſus / welcher genennet war von dem Engel / ehe denn er in Mutterleibe empfangen ward.

Jesu Darstellung im Tempel

VND da die tage jrer reinigung nach dem geſetz Moſi kamen / brachten ſie In gen Jeruſalem / Auff das ſie jn darſtelleten dem HERRN / 23wie denn geſchrieben ſtehet in dem Geſetz des HERRN / Allerley Menlin

[277b | 278a]

S. Lucas. C. II.

CCLXXVIII.

das zum erſten die Mutter bricht / ſol dem HERRN geheiliget heiſſen / 24Vnd das ſie geben das Opffer / nach dem geſagt iſt im Geſetz des HERRN / ein par Dorteltauben / oder zwo Jungetauben.

Simeon und Hanna

25VND ſihe / ein Menſch war zu Jeruſalem / mit namen Simeon / vnd derſelb Menſch war frum vnd gottfürchtig / vnd wartet auff den troſt Iſrael / vnd der heilige Geiſt war in jm. 26Vnd jm war ein antwort worden von dem heiligen Geiſt / Er ſolt den Tod nicht ſehen / er hette denn zuuor den Chriſt des HERRN geſehen. 27Vnd kam aus anregen des Geiſtes in den Tempel.

VND da die Eltern das Kind Jheſum in den Tempel brachten / das ſie fur jn theten / wie man pfleget nach dem Geſetz / 28Da nam er jn auff ſeine arm / vnd lobte Gott / vnd ſprach.

HErr / nu leſſeſtu deinen Diener im Friede faren / wie du geſagt haſt.

30Denn meine Augen haben deinen Heiland geſehen.

31Welchen du bereitet haſt / Fur allen Völckern.

32Ein Liecht zu erleuchten die Heiden / Vnd zum Preis deines volcks Iſrael.

(Friede faren)

Das iſt / Nu wil ich frölich ſterben.

VND ſein Vater vnd Mutter wunderten ſich des / das von jm geredt ward. 34Vnd Simeon ſegenet ſie / vnd ſprach zu Maria ſeiner mutter / Sihe / Dieſer wird geſetzt zu einem Fall vnd Aufferſtehen vieler in Iſrael / Vnd zu einem Zeichen dem widerſprochen wird. 35Vnd es wird ein Schwert durch deine Seele dringen / Auff das vieler Hertzen gedancken offenbar werden.

36VND es war eine Prophetin Hanna / eine tochter Phanuel / vom geſchlecht Aſer. Die war wol betaget / vnd hatte gelebt ſieben jar mit jrem Manne / nach jrer Jungfrawſchafft. 37Vnd war nu eine Woche Widwe / bey vier vnd achzig jaren / Die kam nimer vom Tempel / dienet Gott mit faſten vnd beten tag vnd nacht. 38Dieſelbige trat auch hin zu / zu der ſelbigen ſtunde / vnd preiſete den HErrn / vnd redete von jm / zu allen / die da auff die erlöſung zu Jeruſalem warteten.

39VND da ſie alles volendet hatten / nach dem geſetz des HERRN / kereten ſie wider in Galileam / zu jrer ſtad Nazareth. 40Aber das Kind wuchs / vnd ward ſtarck im Geiſt / voller weisheit / vnd Gottes gnade war bey jm.

Der zwölfjährige Jesus im Tempel

VND ſeine Eltern giengen alle jar gen Jeruſalem / auff das Oſterfeſt. 42Vnd da er zwelff jar alt war / giengen ſie hin auff gen Jeruſalem / nach gewonheit des Feſtes. 43Vnd da die tage volendet waren / vnd ſie wider zu hauſe giengen / bleib das kind Jheſus zu Jeruſalem / vnd ſeine Eltern wuſtens nicht. 44Sie meineten aber / er were vnter den Geferten / vnd kamen eine tagereiſe / vnd ſuchten jn vnter den Gefreundeten vnd Bekandten. 45Vnd da ſie jn nicht funden / giengen ſie widerumb gen Jeruſalem / vnd ſuchten jn. 46Vnd es begab ſich nach dreien tagen / funden ſie jn im Tempel ſitzen / mitten vnter den Lerern / das er jnen zuhörete / vnd ſie fragete. 47Vnd alle die jm zuhöreten / verwunderten ſich ſeines verſtands vnd ſeiner antwort. 48Vnd da ſie jn ſahen / entſatzten ſie ſich.

VND ſeine Mutter ſprach zu jm / Mein ſon / warumb haſtu vns das gethan? Sihe / dein Vater vnd Ich haben dich mit ſchmertzen geſucht. 49Vnd er ſprach zu jnen / Was iſts / das jr mich geſucht habt? Wiſſet jr nicht / das ich ſein mus in dem / das meines Vaters iſt? 50Vnd ſie verſtunden das wort nicht / das er mit jnen redet. 51Vnd er gieng mit jnen hin ab / vnd kam gen Nazareth / vnd war jnen vnterthan. Vnd ſeine Mutter behielt alle dieſe wort in jrem hertzen. 52Vnd Jheſus nam zu / an weisheit / alter vnd gnade / bey Gott vnd den Menſchen.

✽

Wörterbuch zur Lutherbibel

Wörtersuche

Gesuchtes Luther-Wort eingeben:

Die Liste aller der Schlagwörter im Wörterbuch findet sich im ![]() Register.

Register.

Namen und Abkürzungen biblischer Bücher

Luthers Verweise auf biblische Bücher

Kürzel |

Bezeichnung in Luthers Biblia 1545 |

Moderne Bibel |

Kürzel |

Luce. |

Euangelium S. Lucas.Biblia Vulgata: |

Das Evangelium nach Lukas Lukasevangelium |

Lk Lk Lk |

Ex. |

Das ander Buch Moſe.

|

Das zweite Buch Mose (Exodus) Exodus 2. Buch Mose |

2. Mose Ex 2Mos |

Le. |

Das dritte Buch Moſe.

|

Das dritte Buch Mose (Levitikus) Levitikus 3. Buch Mose |

3. Mose Lev 3Mos |

Matth. |

Euangelium S. Mattheus.Biblia Vulgata: |

Das Evangelium nach Matthäus Matthäusevangelium |

Mt Mt Mt |

Erläuterungen siehe |

|||

Kartenwerk zur Bibel

Kartenwerke zum Text Lk 2

Kartenwerk zum Text |

Beschreibung |

||

Karte Palästinas20 v. Chr. bis 4 v. Chr.

Die Karte zeigt das Herrschaftsgebiet von Herodes dem Großen zur Zeit seiner größten Ausdehnung nach 20 v. Chr. bis zum Tod von Herodes dem Großem im Jahr 4 v. Chr.

Grafik: © Sabrina | Reiner | www.stilkunst.de Grafik: ©Sabrina | www.stilkunst.de

|

|||

Kartenwerk zum Text |

Beschreibung |

||

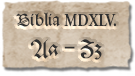

Karte Palästinas4 v. Chr. bis 6 n. Chr.

Die Karte zeigt die Herrschaftsgebiete des Herodes Archelaos, des Herodes Antipas und des Herodes Phillipos in der Zeit nach dem Tod von Herodes dem Großen (4 v. Chr.) bis zum Ende der Herrschaft des Archelaos in Samaria, Judäa und Idumäa (6 n. Chr.)

Grafik: © Sabrina | Reiner | www.stilkunst.de Grafik: ©Sabrina | www.stilkunst.de

|

|||

Worterklärungen: Übersicht

Die folgenden Begriffe aus dem Text Lk 2 werden hier erläutert.

Versnummer: Luthers Wort |

|||

1: Keiſer | 1: ſchetzen | ||

2: Schatzung | 2: Kyrenius | 2: Landpfleger | |

3: jglicher | 4: Joseph | 4: Galilea | |

4: Nazareth | 4: Jüdiſcheland | 4: Dauid | |

4: Bethlehem | 5: Maria | 5: vertraweten | |

5: Weibe | 8: Hürten | 9: HERR | |

9: Engel | 11: Heiland | 11: Chriſtus | |

11: HErr | 12: ligen | 14: ſey | |

14: wolgefallen | 18: fur | 20: widerumb | |

Klick auf ein Wort führt zum Eintrag mit den Erklärungen. Das vollständige Verzeichnis findet sich hier: |

|||

Aus dem Wörterbuch

Worterklärungen:

Seltene Namen, Wörter und Begriffe im Text Lk 2

Luther-Deutsch |

Deutsch | Erläuterungen |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Keiſer Auguſtus |

Kaiser Augustus Kaiser Augustus

* 23. September 63 v. Chr. als Gaius Octavius;

Großneffe und Haupterbe Gaius Iulius Caesars (verkürzter) Titel: Imperator Caesar Augustus Regierungszeit: 31 v. Chr. bis 14 n. Chr. Erster römische Kaiser und Alleinherrscher des Römischen Reiches.

Biblischer Zeitrahmen

Geburt und Kindheit Jesu

Jüdische Herrscher dieser Zeit:

a) (bis 4 v. Chr.) Herodes der Große b) (ab 4 v. Chr.) Herodes Archelaos (Judäa, bis 6 n. Chr.) c) (ab 4 v. Chr.) Herodes Antipas (Galiläa) d) (ab 4 v. Chr.) Herodes Phillipos (Dekapolis) Siehe auch:

SK Version 25.09.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Keiſer |

Kaiser Titel des römischen Imperators und Alleinherrscher des Römischen Reiches.

Die Kaiser zur Zeit Jesu

Für die Jesus-Geschichten des Neuen Testaments sind insbesondere die beiden ersten Kaiser Roms von Bedeutung:

1. Augustus

* 23. September 63 v. Chr. als Gaius Octavius; Großneffe und Haupterbe Gaius Iulius Caesars (verkürzter) Titel: Imperator Caesar Augustus Regierungszeit: 31 v. Chr. bis 14 n. Chr. Erster römische Kaiser und Alleinherrscher des Römischen Reiches.

Geburt und Kindheit Jesu Jüdische Herrscher dieser Zeit: a) (bis 4 v. Chr.) Herodes der Große, b) (ab 4 v. Chr.) Herodes Archelaos (Judäa, bis 6 n. Chr.) , Herodes Antipas (Galiläa), Herodes Phillipos. (Dekapolis)

2. Tiberius

* 16. November 42 v. Chr. als Tiberius Claudius Nero; † 16. März 37 n. Chr. (verkürzter) Titel: Imperator Tiberius Caesar Augustus Regierungszeit: 14 - 37 n. Chr.

Wirken, Passion, Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Jüdische Herrscher dieser Zeit: römischer Prokurator (Judäa), Herodes Antipas (Galiläa), Herodes Phillipos (Dekapolis). Weitere Kaiser des 1. Jahrhunderts

Für die Geschichte der frühen Christengemeinden (Briefe), für die Reisen der Apostel und für die die Geschichte Palästinas jener Zeit spielen weitere Kaiser des 1. Jahrhunderts eine Rolle. Von ihnen sind hier nur Name und Regierungszeit genannt:

SK Version 21.12.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchetzen |

schätzen (Verb) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schatzung

ſchatzung |

Schätzung, die

Vnd dieſe Schatzung war die allererſte

Gemeint ist die Volkszählung zum Zweck der Steuererhebung, die nach Lk 2,1-3 Publius Sulpicius Quirinius auf Anordnung der Kaisers Augustus durchführen lies.

Das historische Datum der Schätzung

Die Angabe scheint geeignet, um die Geburt Jesu in Bethlehem einerseits zeitlich zu bestimmen und andererseits örtlich zu begründen. Jedoch wirft sie Rätsel auf. Historisch nachweisbar ist, dass Publius Sulpicius Quirinius erst ab dem Jahr 6 n. Chr. für die Provinz Syrien zuständig war. In diesem Jahr führte er auch die erste Volkszählung in seinem Zuständigkeitsbereich durch.

Jesu Geburt zur Zeit Herodes des Großen

Dem steht die Angabe gegenüber, dass Jesus in der Regierungszeit von König Herodes dem Großen (* um 73 v. Chr.; † im März 4 v. Chr.) geboren wurde (Mt 2; vermutlich auch: Lk 1,5).

Die Wissenschaft folgt heute eher diesem Datum, das den Geburtstermin Jesu vor 4. v. Chr. sieht, so dass die Angabe der Steuerschätzung bei Lukas vor allem dem Zweck dient, zu begründen, warum Jesus in Bethlehem geboren wurde. Die Schätzung war dafür ein geeignetes Stilmittel, zumal sie allen Lesern der damaligen Zeit als historisches Ereignis wegen seiner Absonderlichkeit in Erinnerung war.

Hingegen waren die geschichtlichen Zusammenhänge der Personen des Publius Sulpicius Quirinius und des Herodes des Großen wohl eher verschwommen. Während der Statthalterschaft des Publius Sulpicius Quirinius war Herodes der Große schon lange tot. Es regierten mit römischer Duldung seine drei Söhne in seinem ursprünglichen Reich. Dabei war Herodes Antipas (* um 20 v. Chr. ; † um 39 n. Chr.) für Galiläa zuständig und Herodes Archelaos (* um 23 v. Chr.; † um 18 n. Chr.) für Judäa, Samaria und Idumäa. Die Namensgleichheit der verschiedenen Herrscher war für spätere Autoren und Leser sicher nicht leicht aufzulösen und wohl auch eher nebensächlich. Die Evangelisten verfolgen nicht die Absicht, ihren Lesern eine historische Wahrheit lückenlos aufzuzeigen. Dafür fehlten bereits ihnen die nötigen Dokumente und Quellen. Es geht ihnen darum, die alttestamentlichen Prophezeiungen und Weissagungen zum Erscheinen des Messias mit der Person Jesu und dessen Lebenslauf stimmig darzustellen.

Bis heute sind viele Fragen um die Geburt Jesu ungeklärt.

Vgl. dazu unsere Karte Palästinas zwischen 4 v. Chr. und 6 n. Chr.

SK Version 25.09.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Kyrenius |

Kyrenius (Name)

Quirinius (Name) gemeint ist:

Publius Sulpicius Quirinius (* um 45 v. Chr.; † 21 n. Chr.)

Publius Sulpicius Quirinius war ein römischer Senator und zeitweilig, ab 6 n. Chr. Statthalter der römischen Provinz Syria.

Sein Name wird in

Vnd dieſe Schatzung war die allererſte / vnd geſchach zur zeit / da Kyrenius Landpfleger in Syrien war.

Und die Volkszählung war die allererste und geschah zur Zeit, als Quirinius Statthalter der römischen Provinz Syria war.

Anm.: Diese Notiz des Evangelisten Lukas ist eine der Problemstellen in der Leben-Jesu-Forschung. Die Volkszählung durch Quirinius in der Provinz Syria ist historisch belegt. Wenn, wie es Lukas beschreibt, die Geburt Jesu in die Zeit dieser Volkszählung fiel, dann kann Jesus nicht vor dem Jahr 6. n. Chr. geboren worden sein.

Zu jener Zeit stand Judäa (das südliche Israel mit den Städten Jerusalem und Betlehem), das zur Provinz Syria gehörte, vollständig unter römischem Protektorat. Herodes Archelaos, ein Sohn von Herodes dem Großem, hatte seine Titel und die Herrschaft über Judäa verloren. In Jerusalem gab es keinen König, wenn auch die Brüder des Archelaos noch Galiläa und das Ostjordanland verwalteten.

Dies steht allerdings im Widerspruch zur Notiz in

Herodes der Große regierte das gesamte Israel mit der Duldung Roms unter

Heute wird daher angenommen, dass Quirinius und die Volkszählung das Handlungsgerüst der Geburtsgeschichte für die Leser begründen sollten. Sie erklären, warum der Galiläer Jesus (gemäß den Prophezeihungen) in Betlehem geboren wurde. Die folgenreiche, römische Neugestaltung der politischen Verhältnisse unter Quirinius in der Provinz Syria, sowie die Volkszählung waren sicher noch in der Erinnerung vieler Juden und in der gesamten Region präsent, und ein verständlicher Grund für die Reise nach Betlehem. Jedoch war zur Zeit der Entstehung des Lukasevangeliums (zwischen 60 und 80 n. Chr.) die präzise zeitliche Bestimmung in den Köpfen der Leser längst verschwommen.

Quirinius und die Volkszählung stehen danach im Lukasevangelium nicht als absolute Zeitangaben. Vielmehr fungieren sie als erinnerbares Ereignis für die damaligen Leser, für die Zielgruppe des Lukas. Es liefert sowohl einen hinreichenden und unanfechtbaren inhaltlichen Beweggrund für die Reise von Galiläa nach Betlehem, wie auch den Grund der Geburt Jesu in Betlehem.

SK Version 25.09.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Landpfleger |

Landpfleger, der (veraltet) Luther verwendet hier (wie so oft) einen Begriff aus seiner Zeit.

Ein Pfleger war eine Person, die ein Amt innehat. Ein Landpfleger war demnach in etwa ein Landeshauptmann bzw. ein Statthalter, ein Landrat.

vnd geſchach zur zeit / da Kyrenius Landpfleger in Syrien war.

Luther bezeichnet als Landpfleger den Legaten (Abgesandten) Roms, der als Statthalter die römische Provinz Syria verwaltete:

Vnd wo es würde auskomen bey dem Landpfleger / wöllen wir jn ſtillen / vnd ſchaffen das jr ſicher ſeid.

Wahrscheinlich ist in Mt 28,14 mit Landpfleger der römische Präfekt Judäas, Pontius Pilatus, gemeint. Ihm gegenüber waren die römischen Soldaten in der Pflicht, die er als Wachen auf Bitte der Hohenpriester und Pharisäer abgestellt hatte. Ihm gegenüber konnten die Mitglieder des jüdischen Rats die Wachen für ihr Versagen in Schutz nehmen.

SK Version 21.11.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

jglicher

jgliche

jglichs |

jeglicher, jegliche, jegliches (Pronomen) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Joſeph |

Josef (Name)

Josef, Ehemann der Maria, Mutter Jesu hebräischer Männername

hebräisch: יוֹסֵף griechisch: Ἰωσήφ lateinisch: Ioseph

Der hebräische Name Josef bedeutet »Gott möge hinzufügen« (nämlich noch weitere Kinder) und war beliebt als Name für den erstgeborenen Sohn einer Familie.

Josef, Ehemann der Maria, Mutter Jesu

Josef, ein Handwerker aus Nazaret, war nach

Den Grund der vorehelichen Schwangerschaft beschreiben

Josef: Ehemann, Vater und Ernährer der Familie

Aus dem Dogma der Unbeflecktheit Marias ergibt sich, dass Josef auch nach der Geburt Jesu nie Geschlechtsverkehr mit Maria ausgeübt habe. Der Evangelist Markus beschreibt aber, dass Jesus vier Brüder und mindestens zwei, ggf. mehr Schwestern hatte (

Wir können derartigen, künstlichen Konstrukten nicht folgen. Für uns war Josef der Mann der Maria, mit der er mehrere Kinder zeugte und groß zog.

Josef war ein einfacher Handwerker in dem kleinen Dorf Nazaret und verdiente den Lebensunterhalt für seine kinderreiche Familie. Er war religiös, soweit es die Gemeinschaft und die Öffentlichkeit erforderte, und er folgte den üblichen Sitten und Gebräuchen seiner Zeit. Er lebte seinen Kindern das vor, was er als ihnen als Mitglied einer jüdischen Gemeinde vorzuleben hatte und vorleben konnte. Er war keineswegs theologisch gebildet oder religiös besonders engagiert, sondern ganz sicher ein sehr normaler Ehemann, Vater und Ernährer der Familie.

SK Version 25.09.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Galilea

Galileiſches land |

Galiläa (Name) hebräisch: הגליל (haGalil) griechisch: Γαλιλαία (Galilaia) lateinisch: Galilaea

Nördlicher Teil Palästinas mit einer wechselhaften Geschichte, in der dort verschiedene, nicht-jüdische Bevölkerungsgruppen sesshaft waren. Herodes der Große konnte Galiläa schließlich in sein Reich einverleiben. Nach seinem Tod im Jahr 4 v. Chr. wurde von Kaiser Augustus Herodes Antipas, ein Sohn von Herodes dem Großen, als Gebietsfürst (Vierfürst; Tetrach) eingesetzt, der über Galiläa und Peräa bis zu seiner Absetzung im Jahr 39 n. Chr. herrschte. Das Gebiet, in dem Jesus lebte und wirkte

Galiläa ist das Gebiet, in dem sich die meisten Jesus-Geschichten von Jesu Kindheit bis zu seiner Reise nach Jerusalem abspielten. Dort befinden sich die aus den Geschichten bekannten Orte, wie die Städte Nazaret und Kapernaum sowie der See Genezareth.

Herodes Antipas war kein Despot und er war längst nicht so machtgierig wie sein Vater oder wie sein Bruder Herodes Archelaos, der über Samaria und Judäa von 4 v. Chr. bis 6 n. Chr. herrschte. Dies gab dem erwachsenen Jesus den nötigen Freiraum für sein öffentliches Auftreten und war wohl einer der Gründe, warum er das Herrschaftsgebiet des Herodes Antipas nicht verließ, bestenfalls noch die westlichen Gebiete des Herodes Phillipos östlich des Jordans bereiste (Caesarea Phillipi, Dekapolis).

Judäa, mit den Gebieten Samaria, Judäa und Idumäa, war ab 6 n. Chr. direkte römische Provinz und unterstand dem römischen Präfekten. Dort herrschten die Hohepriester (wie Hannas und Kajafas), die für alle jüdischen Angelegenheiten mit der Duldung Roms zuständig waren. Sie waren für Jesus, seine religiösen Ansichten und sein Wirken in der Bevölkerung gefährliche Gegenspieler.

Vgl. dazu unsere Karten a) Palästina zwischen 20 v. Chr. und 4 v. Chr. b) Palästina zwischen 4 v. Chr. und 6 n. Chr.

SK Version 25.09.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nazareth |

Nazaret (Name)

oder: Nazareth hebräisch: נצרת griechisch: Ναζαρὲθ lateinisch: Nazareth

Siedlung in Galiläa.

Nazareth ist der Ort, in dem Jesus aufwuchs. Dabei ist an eine kleine, dörfliche Gemeinschaft zu denken. Der Ort besaß nur wenige Gebäude und wahrscheinlich lebten weniger als 200 Menschen dort.

Nazareth lag abgelegen zwischen Hügelketten, fern von größeren Siedlungen, in der Landschaft Galiläas.

Heute ist Nazareth eine größere Stadt, die zusammen mit ihrer Schwesterstadt Nazaret-Iliit die Fläche aller Hügel rings um die alte Stadt besiedelt und gut 120.000 Einwohner zählt.

Nach Matthäus lebten Maria und Josef zunächst in Bethlehem, wo Jesus geboren wurde. Sie flohen vor der Bedrohung durch Herodes dem Großen nach Ägypten und kehrten erst nach seinem Tod (4. v. Chr.) nach Israel zurück. Weil aber Herodes Archelaos nun in Judäa regierte, der die grausame Herrschaft seines Vaters fortsetzte, zogen sie nach Galiläa, wo Herodes Antipas, ein Bruder des Herodes Archelaos, sein Amt weniger hart und brutal ausübte. So kamen sie in das kleine, abgelegene Dorf Nazareth. Josef fand in dieser Siedlung Arbeit als Handwerker und die Familie lebte von nun an dort.

Nach Lukas lebte Josef bereits in Nazareth, wo er als Handwerker arbeitete, als er Maria kennenlernte. Wegen der Volkszählung, die von den Römern für die Steuererhebung durchgeführt wurde, musste er in seine Geburtsstadt Bethlehem reisen. Die hochschwangere Maria begleitete ihn und gebar ihren ersten Sohn noch in Bethlehem, der kleinen Stadt nahe Jerusalem. Nachdem die vorgeschriebenen Rituale im Tempel von Jerusalem vollzogen waren, kehrten Maria, Josef und Jesus zurück in ihr Haus nach Nazareth. Nach Lukas kam in Nazareth der Engel Gabriel zu Maria, um ihr die Geburt Jesu anzukündigen (

Die Stelle, an der angeblich (nach einer römisch-katholischen Überlieferung) das Haus der Maria gestanden haben soll, in dem sie vom Engel besucht wurde, ist inzwischen überbaut. Hier befindet sich im Altstadtbereich die römisch-katholische Verkündigungsbasilika (Basilica of the Annunciation), die 1969 geweiht wurde.

SK Version 25.09.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Jüdiſcheland

Jüdiſchenland |

jüdische Land, das jüdisches Land (Judäa).

Jüdiſcheland, Jüdiſchenland

Die Bezeichnung »jüdisches Land« meint Judäa in Abgrenzung zu anderen Landesteilen Palästinas (das nördliche Galiläa und das Ostjordanland).

Insbesondere zur Zeit Jesu standen diese Gebiete unter verschiedenen Herrschern und waren rechtlich voneinander getrennt. Entsprechend häufig kommt der Begriff im Neuen Testament und dort in den Evangelien vor (dreizehnmal).

Mehr zu Judäa im Artikel

DA Jheſus geborn war zu Bethlehem / im Jüdiſchenlande zur zeit des königes Herodis / [...]

Als Jesus geboren war in Betlehem, im jüdischen Land, zur Zeit des Königs Herodes [...]

SK Version 25.09.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dauid |

David hebräisch: דָּוִד (dͻwid) oder דָּוִיד (dͻwīd) lateinisch: David griechisch: Δαυιδ (David) Zur Person Davids

Nach der biblischen Überlieferung war David König von Juda und nach Saul der zweite König Israels. Er lebte von etwa 1000 bis 961 v. Chr.

Genauere Lebensdaten sind unbekannt. Historisch kreisen um die Person Davids viele ungeklärte Fragen.

David war zunächst Musiker am Hof Sauls und wurde später Offizier in seinem Heer. Schließlich wurde er Sauls Nachfolger als König über Israel.

David in der Bibel

Die Geschichte Davids wird ausführlich erzählt in den beiden Samuelbüchern (1Sam, 2Sam), in 1Kön 1-2 und in 1Chr 11-29.

König David gilt als der Autor von 73 Psalmen. Siehe dazu die folgenden Artikel:

SK Version 21.12.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bethlehem |

Bethlehem (Ortsname) hebräisch: בית לחם (Beth Lechem) griechisch: βηϑλέεμ (Bethleem) lateinisch: Bethleem

Biblischer Ort in Judäa, südlich von Jerusalem.

Heute befindet sich Bethlehem im Westjordanland, im palästinensischen Autonomiegebiet.

Geburtsort Jesu

Bethlehem, das in der frühen Zeit Efrata hieß (

Für die Evangelisten erfüllt sich mit Bethlehem als Geburtsort eine alttestamentliche Prophezeiung, auf die sie mit der Geburtsgeschichte verweisen.

Betlehem war nach

16 1VND der HERR ſprach zu Samuel / Wie lange tregeſtu leide vmb Saul / den ich verworffen habe / das er nicht König ſey vber Jſrael? Fülle dein Horn mit öle / vnd gehe hin / Jch wil dich ſenden zu dem Bethlemiter Jſai / Denn vnter ſeinen Sönen hab ich mir einen König erſehen.

In Bethlehem sollte nach

5 1VND du Bethlehem Ephrata / die du klein biſt / vnter den tauſenten in Juda / Aus dir ſol mir der komen / der in Jſrael Herr ſey / welchs Ausgang von anfang vnd von ewig her geweſt iſt. 2Jn des leſſt er ſie plagen / Bis auff die zeit / das die / ſo geberen ſol / geboren habe / Da werden denn die vbrigen ſeiner Brüder widerkomen zu den kindern Jſrael. 3Er aber wird aufftretten vnd weiden in krafft des HERRN / vnd im Sieg des Namens ſeines Gottes / Vnd ſie werden wonen / Denn er wird zur ſelbigen zeit herrlich werden / ſo weit die Welt iſt.

Nach dem Evangelisten Lukas lebten Maria und Josef in Nazareth. Die Geburt Jesu in Bethlehem wird in Lk 2 damit begründet, dass sich Josef in seiner Geburtsstadt einzufinden hatte wegen der Volkszählung, die von Publius Sulpicius Quirinius, Legat von Syrien, angeordnet worden war. Historisch ist diese Volkszählung für das Jahr 6 n. Chr. belegt.

Der Evangelist Matthäus geht dagegen davon aus, dass Maria und Josef zunächst in Bethlehem lebten. Nach seiner Darstellung (Mt 1-2) wurde Jesus zur Regierungszeit von Herodes dem Großen geboren, der 4 v. Chr. starb. Dessen »Kindermord von Bethlehem« (

In Ägypten blieben sie, bis Herodes der Große gestorben war (4. v. Chr.). Danach kehrten sie nach Palästina zurück, vermieden es aber, in ihre Heimatstadt Bethlehem zu ziehen, weil in Judäa nun Herodes Archelaos herrschte (Regierungszeit 4 v. Chr. bis 6 n. Chr.), der wohl seinem Vater als Despot in nichts nachstand. Maria und Josef zogen deshalb nach Galiläa, wo Herodes Antipas mit dem Wohlwollen der jüdischen Bürgerschaft regierte, und richteten in dem kleinen Dorf Nazareth ihr neues Heim ein. Der historische Wahrheitsgehalt

Die Geburtsgeschichten werfen viele Fragen auf. Beide Versionen wirken über weite Stellen hinweg konstruiert. Außerbiblische Belege gibt es nicht.

Es ist daher anzunehmen, dass sich um die Geburt Jesu schon früh »Wahrheiten« entwickelt hatten, die insbesondere den christlich-jüdischen Gemeinden der Urchristen das messianische Zeugnis anhand alttestamentlicher Überlieferungen belegen wollten.

Anstelle einer historischen Genauigkeit, die womöglich bereits für die Evangelisten längst nicht mehr rekonstruierbar war, wurden markante geschichtliche Ereignisse und Gegebenheiten als hinreichende Zeitzeugnisse benannt, wie die Volkszählung oder die brutalen Regime des Herodes und seines Sohnes Archelaos. Insofern ist der historische Wahrheitsgehalt – nicht der religiöse! – umstritten. Folglich ist nicht nur umstritten, wann Jesus geboren wurde, es ist auch fraglich, ob Jesus überhaupt in Bethlehem geboren wurde.

Doch weder sein Geburtsjahr noch sein Geburtsort spielen heute für die religiöse Bedeutung des Jesus von Nazareth und für sein Wirken in der Geschichte eine Rolle.

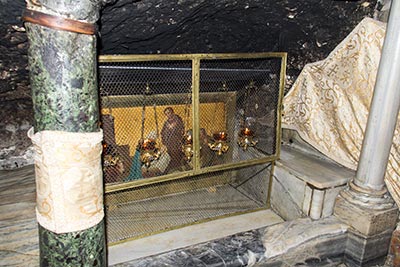

Die Geburtsgeschichten hatten ihren Sinn in einer Zeit, als es notwendig war, einem einfachen Zimmermannssohn im allgemeinen Ansehen ein Profil zu geben, das dem Anspruch, Messias zu sein, genügt. Sie sind als Antworten, als Reaktion auf die Hinterfragung der alttestamentlichen Prophezeiungen in die Form entwickelt worden, in der sie uns heute vorliegen. Die Geburtskirche in Bethlehem

In Bethlehem wird die eigentliche Stätte der Geburt in einer Höhle (die wohl als Stall genutzt wurde) schon ab dem 2. Jahrhundert verehrt. Dies ist ein Beleg dafür, wie populär die »Weihnachtsgeschichte« bereits in der jungen Urkirche war, welchen Stellenwert die messianischen Zeugnisse für die frühen Christen hatten, und wie sehr man am Leben des Jesus von Nazareth, dem man als Christ nachfolgte, interessiert war.

Für die gesamte Christenheit hat daher Bethlehem bis heute einen ganz besonderen Stellenwert in der biblisch-religiösen Suche nach den Wurzeln unseres Glaubens.

Schon seit dem Jahr 333 steht an dieser Stelle, im Osten der Stadt, die Geburtskirche. Am 29. Juni 2012 wurde die Geburtskirche in die Weltkulturerbe-Liste der UNESCO aufgenommen.

Hinweis: Bild auswählen, um eine größere Ansicht zu erhalten.

Abbildungen: Bild 1: Der Glockenturm des armenischen Klosters ist das Erste, was der Besucher sieht, wenn er in die Straße einbiegt, die zum Platz vor der Geburtskirche führt.

Bild 2: Der Eingangsbereich der Geburtskirche zeigt sich überraschend nüchtern. Das Kreuz über der Basilika wirkt nahezu unscheinbar. Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren umfangreiche Restaurierungsarbeiten im Gange, die das Schild links neben dem Eingang erläutert.

Bild 3: Die Geburtsgrotte mit dem vierzehnzackigen Stern. Die Zacken sollen die vierzehn Geschlechter in Jesu Stammbaum symbolisieren. Das Loch im Stern ist umrahmt von der lateinischen Inschrift:

1717 HIC DE VIRGINE MARIA IESUS CHRISTUS NATUS EST ,

Die Jahreszahl bedeutet: Der Stern wurde im Jahr 1717 erstmals angebracht. Hier, unterhalb der Abdeckung, befindet sich laut der (außerbiblischen) Überlieferung die Stelle auf dem felsigen Grund, an der Maria Jesus geboren haben soll.

Bild 4: Die Krippen- oder Magiergrotte befindet sich rechts von der Geburtsgrotte. Hier soll die Krippe gestanden haben, hier sollen die Magier (die Weisen aus dem Morgenland) das Kind vorgefunden und angebetet haben. Die Fläche ist altarartig überbaut. Kirchliche Würdenträger bis hin zum Papst besuchen diese kleine Grotte zum stillen Gebet.

Bild 5: Der Stall, in dem Jesus geboren wurde, kann durchaus eine Höhle gewesen sein. Das Bild zeigt eine solche Höhle, eingemeißelt in Kalksandstein, in der Felsenstadt Petra (Jordanien). Solche Höhlen sind in vielen Gebieten bekannt. Sie dienten den Menschen als Wohnungen, Ställe und Gräber.

Fotos: ©by Sabrina, 2015, CC BY-SA

SK Version 21.12.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Maria

Mariam |

Maria (Name)

hebräischer Frauenname

hebräisch: מרים, Mirjam oder Miriam griechisch: Μαριάμ, Mariam lateinisch: Maria Die Schreibweise des Namens in den altgriechischen Texten lässt vermuten, dass auch der hebräische Name ursprünglich in der Aussprache mit »a« vokalisiert wurde: Marjam statt Mirjam. Die lateinische Sprache verkürzte den Namen auf Maria. Diese Form fand Einzug in die deutschen Bibeln.

Luthers Schreibweise Mariam ist der damals übliche Akkusitiv zu Maria, entsprechend der lateinischen Deklination.

In der Bibel tragen mehrere Frauen diesen Namen. Gerade in neutestamentlicher Zeit scheint der Name sehr beliebt zu sein, wie zahlreiche außerbiblische Zeugnisse belegen.

Im Alten Testament

Im Neuen Testament vor allem

1. Maria, die Mutter Jesu (siehe unten) 2. 3. Maria Kleophae (siehe unten)

sowie weitere Frauen im Umkreis der Jünger Jesu.

Maria, die Mutter Jesu.

Maria war mit Josef, einem Handwerker aus Nazareth in Galiläa (nach Lukas) oder aus Bethlehem (nach Matthäus) verlobt, als sie mit Jesus schwanger wurde. Später heiratete Maria ihren Verlobten. Sie lebten schließlich in Nazareth, wo Jesus aufwuchs.

Maria, die Mutter mehrerer Kinder

Trotz dieser Angabe ist es in Theologenkreisen und in den Konfessionen umstritten, ob Jesus Geschwister hatte.

Die katholische Kirche (wie auch die orthodoxen Kirchen) vertreten die Ansicht, dass Maria zeitlebens Jungfrau geblieben sei und demnach keine weiteren Kinder gebären konnte.

Dagegen sprechen mehrere Bibelstellen von Geschwistern Jesu. Außer Jesus hatte Maria noch mindestens sechs weitere Kinder. Mk 6,3 listet die Namen von vier Brüdern auf und benutzt den Begriff Schwestern (Plural), was mindestens zwei Schwestern meint, ggf. mehr:

Jſt er nicht der Zimmerman / Marie ſon / vnd der bruder Jacobi vnd Joſes vnd Jude vnd Simonis? Sind nicht auch ſeine Schweſtern alhie bey vns?

Ist er nicht der Zimmermann, der Sohn Marias und der Bruder von Jakob, Josche, Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns?

Maria war also nicht nur die Mutter Jesu, sondern auch die Mutter Jakobs und weiterer Kinder.

Hier entfalten sich in der Kirchengeschichte bis heute z. T. waghalsige Mutmaßungen und Thesen, die erklären möchten, warum es sich dabei nicht um leibliche Geschwister Jesu, speziell um Kinder Marias, der Mutter Jesu, handeln könne. Doch die dogmatische Behauptung, sie stammten aus einer früheren Ehe des Josef, ist unhaltbar.

Wir halten es da doch eher mit der Vorstellung von einer sehr normalen Lebenspraxis, wie sie in einem Dorf bzw. in einer kleinen Stadt wie Nazareth ganz sicher gegeben war. Dazu gehörte es in einer Ehe, dass Kinder gezeugt und geboren wurden. Oftmals mehrere. Alles andere wäre nicht normal und bestenfalls medizinisch begründbar (Unfruchtbarkeit), nicht jedoch gesellschaftlich (Geburtenregelung), erst recht nicht religiös (Enthaltsamkeit). Religiös begründete Enthaltsamkeit in der Ehe von Maria und Josef oder in Ehen allgemein ist der Bibel nicht belegt und aus der religiösen Praxis jener Zeit nicht erklärbar. Sie ist ein spätes Konstrukt der Kirchenväter.

Wir gehen deshalb davon aus, dass Maria ganz selbstverständlich viele Kinder hatte, mindestens sieben, wie uns Mk 6,3 erklärt. Uns ist klar, dass Lk 2,7 (siehe oben) nicht ausreichend geeignet ist, das zu untermauern. Denn auch ein Einzelkind wäre ein Erstgeborener, allerdings ist der Text LK 2,7 so formuliert, dass eine Zählung vorliegt und mindestens ein zweiter Sohn mitzudenken ist.

Die Anmerkung in Lk 2,7 erklärt zugleich den besonderen Status Jesu als »Erstling«, als Erstgeborener, der sowohl rechtlich, vor allem aber in der religiösen Anschauung eine wichtige Rolle spielte. Doch erst sehr viel später, im Opfertod Jesu, entfaltete er seine wahre Bedeutung.

In den Evangelien des Matthäus (Mt 12,46-50), des Markus (Mk 3,31-35) und des Lukas (Lk 8,19-21) gibt es die Erzählung von den wahren Verwandten Jesu. Hier der jeweils erste Vers aus den Textabschnitten:

DA er noch alſo zu dem volck redet / Sihe / da ſtunden ſeine Mutter und ſeine Brüder drauſſen / die wolten mit jm reden.

VND es kam ſeine Mutter / vnd ſeine Brüder / vnd ſtunden hauſſen / ſchickten zu jm / vnd lieſſen jm ruffen

ES giengen aber hin zu ſeine Mutter vnd Brüdere / vnd kundten fur dem Volck nicht zu jm komen.

Gleich drei Evangelien bezeugen nahezu gleichlautend, dass Jesus Brüder hatte. Die Annahme, dass es sich um »Brüder im Glauben« handele, ist sicher nicht haltbar. Der jeweils folgende Text belegt eindeutig, dass seine Glaubensbrüder (wenn man sie so verstehen möchte), seine Jünger des engeren Kreises, derzeit bei ihm waren, als ihn seine Familie aufsuchte. Doch auch die Idee der »Brüder in Christo« ist erst lange nach den Evangelien entstanden. Die Gemeinschaft der Jünger wird nirgends als Bruderschaft bezeichnet. Wiederum findet sich auch kein Indiz, dass es sich um Halbbrüder oder Cousins von Jesus gehandelt haben könne.

Das gesamte biblische Motiv der »Jungfrauengeburt« zielt im Kern darauf ab, unanfechtbar zu belegen, dass Maria »eine junge Frau« war und vor Jesus keine anderen Kinder zur Welt gebracht hatte. Dabei spielt die religiös begründete Bedeutung Jesu als Erstgeborener zusätzlich eine gewichtige Rolle.

Der Begriff »Jungfrau« bezog sich zur Zeit Jesu keineswegs ausschließlich auf die »Unbefleckheit«, schon gar nicht auf eine religiös bedingte zeitlebens dauernde Enthaltsamkeit (siehe dazu auch den Artikel

Es geht den Evangelisten in den Geburtsgeschichten nur darum, den Bezug herzustellen von den alttestamentlichen Prophezeiungen und den jüdischen Lehren, die den Messias (hebräisch: משיח, Maschiach) ankündigen und beschreiben, zu Jesus, der aus ihrer Sicht der erwartete Messias (lateinisch: Christus) ist. Die Geburtsgeschichten sind in jüdisch-christlichen Gemeinden für jüdische Zeitgenossen entstanden.

So stützen sich die Geburtsgeschichten beispielsweise auf die Prophezeihungen im Buch des Propheten Jesaja, die wohl den meisten Juden geläufig waren:

Darumb ſo wird euch der HErr ſelbs ein Zeichen geben / Sihe / Eine Jungfraw iſt ſchwanger / vnd wird einen Son geberen / den wird ſie heiſſen Immanuel /

Martin Buber, jüdischer Religionsphilosoph, übersetzt aus den hebräischen Quellen in seiner Bibelausgabe den Vers so:

»Darum

Maria Kleophae

Maria Kleophae (Maria des Kleophas;

Aus dieser verwirrenden Konstellation gleicher Namen und unpräziser Zuordnungen hatte sich später die These entwickelt, dass die Brüder Jesu aus Mk 6,3 in Wahrheit die Kinder von Jesu Tante, also seine Cousins seien, um die These der lebenslangen Enthaltsamkeit Marias zu stützen. Doch geben die Texte dafür keinen hinreichenden Anlass.

So befanden sich unter dem Kreuz nach Johannes drei Frauen Namens Maria (Joh 19,25): Maria, die Mutter Jesu, Maria von Magdala und Maria Kleophae. Die »Frohe Botschaft« (Evangelium) von der Auferstehung Jesu verkündeten als erste zwei Frauen namens Maria (

SK Version 21.11.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

vertrawen |

vertrauen (Verb)

a) das verstärke trauen: man vertraut jemandem, dem man nichts Böses zutraut b) jemandem etwas zutrauen c) (an etwas) glauben, Vertrauen schenken, seine Zuversicht setzen auf d) gläubig, zuversichtlich sein

Er iſt ein Schild allen die jm vertrawen.

Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen.

SK Version 25.09.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Weib |

Weib, das die (Ehe-) Frau Hinweis:

Es ist zu beachten, dass Luther den zu seiner Zeit gängigen Begriff Weib nicht abschätzig oder abwertend benutzt. Im Gegenteil: Wenn auch die etymologische Herkunft des Begriffs umstritten und unklar ist, so bezeichnete er doch die erwachsene, verantwortlich handelnde Frau in gesellschaftlich angesehener Stellung, z. B. als Ehefrau.

In der deutschen Sprache hat der Begriff »Weib« im Laufe der Zeit eine geringschätzende Bedeutung erfahren und besitzt heute die Qualität einer Beleidigung, die u. U. strafrechtlich verfolgt werden kann. Der Begriff wird daher in modernen Übersetzungen nicht verwendet. Stattdessen wird i. d. R. das Wort »Frau« benutzt.

Die englische Sprache kennt noch heute geläufig das Wort »wife« (meist für »Ehefrau«), das etymologisch auf die selbe Wurzel zurückzuführen ist, neben dem Begriff »woman«, der allgemein für »Frau« steht. Empfehlung:

Wir empfehlen wegen der geringschätzenden Qualitäten, die an diesem Begriff kleben, bei Interpretationen, bei Textauslegungen, in Predigten und auch bei Textlesungen aus alten Lutherbibeln den Begriff Weib nicht zu verwenden und durch Frau zu ersetzen.

SK Version 25.09.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Hürten

Hurten |

Hurt, die (veraltet)

plural: Hürte, die auch: Horde, die

heutige Form: Hürde, z. B. (das Flechtwerk) als Hindernis bei Pferderennen

Flechtwerk von Reisig oder Stäben, meist zum Schutz vor etwas errichtet. Oft ist zugleich der damit umschlossene Raum gemeint.

Bei Vieh daher: Pferch, Viehpferch, eingezäunte Weide.

Für Menschen auf dem Feld: umzäuntes Nachtlager. Usw.

Hürten

Ich wil ſie auff die beſte Weide füren / vnd jre Hürten werden auff den hohen Bergen in Iſrael ſtehen / Daſelbs werden ſie in ſanfften Hürten ligen / vnd fette Weide haben / auff den bergen Iſrael.

Ich will sie auf die beste Weide führen, und ihre Weideflächen werden sich auf den hohen Bergen in Israel befinden. Genau da werden sie in angenehmer Umzäunung liegen und fettes Weidegras haben auf den Bergen Israels.

VND es waren Hirten in der ſelbigen gegend auff dem felde / bey den Hürten / die hüteten des nachts jrer Herde.

Und es waren Hirten in der selben Gegend auf dem Feld bei den Weideflächen. Sie hüteten nachts ihre Herde.

SK Version 25.09.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

HERR |

HERR, JHWH, Jahwe Aussehen in unseren Frakturschriften: HERR oder HERR

HERR im Alten Testament

hebräisch: יהוה (jhwh, das Tetragrammaton JHWH) lateinisch (Biblia Sacra Vulgata): Dominus, Herr

Luthers Schreibweise HERR in Versalien (Großbuchstaben) folgt einer festen Regel. Sie weist darauf hin, dass im hebräischen Text an dieser Stelle das Tetragrammaton (das Vierfachzeichen) »JHWH« (hebr.: יהוה) steht. Es ist der unaussprechliche Name Gottes.

Satztechnisch bedingte Varianten

Um beim Satz der Lettern Platz in einer Zeile zu sparen, wodurch übermäßiger Sperrdruck oder ungünstige Wortumbrüche vermieden werden, sind in der Lutherbibel von 1545 häufig auch die Varianten HERr oder HERRn oder HERrn zu finden. Dabei sind mindestens die ersten drei Zeichen in Versalien gesetzt, womit sie hinreichend von HErr unterscheidbar sind.

An wenigen Stellen im Text wurde eine für uns unübliche Trennung im Wort vorgenommen, um einen Zeilenumbruch zu realisieren, hier beispielhaft gezeigt:

[ ...] fur den HER- RN bringen [...]

HERR HErr

Der Ausdruck HERR HErr steht dann, wenn im hebräischen Text »JHWH Adonaj« zu lesen ist. (Siehe dazu auch den Artikel

Auch die umgekehrte Reihenfolge HErr HERR ist möglich (»Adonaj JHWH«).

4bSo ſpricht der HErr HERR / 5aſie gehorchen oder laſſens /

Die neuen Lutherbibeln übersetzen diesen Ausdruck stets mit »Gott der HERR«.

Die Aussprache des Namens Gottes

Das Wissen um die Aussprache der vier Zeichen, die den Gottesnamen ausmachen, ist schon früh in der Geschichte verloren gegangen. Sie werden heute oft mit »Jahwe« (vokalisiert geschrieben יְהוָה nach der Aussprache des hebräischen Adonaj, Herr) oder »Jehova« (יְהוָֹה ebenfalls nach dem hebräischen Adonaj, Herr, jedoch unter Berücksichtigung aller Vokale) transkribiert, aber auch mit »Jewah« (ebenfalls יְהוָה aber nach dem hebräischen Schema, der Name, zu lesen) oder »Jehowih« (יְהוִה nach dem hebräischen Elohim, Gott / Götter).

Luthers Namensersatz

Luther kannte die vokalisierten Varianten und die transkribierten Formen und war wohl besonders dem Wort »Jehova« zugeneigt. Es bezieht alle drei Vokale aus dem Wort Adonaj, das »Herr« bedeutet. Dennoch hatte er es vermieden, in seiner Übersetzung »Jehova« zu verwenden. Stattdessen nutzte er wie die lateinischen Bibeln einen Wortersatz. Er setzte das deutsche Wort ein, das gemäß der jüdischen Tradition zu lesen sei, wenn im Text das Vierfachzeichen erscheint, machte es aber durch die besondere Satzweise in Großbuchstaben kenntlich: HERR.

Luthers Schreibweise hat sich bis heute in etlichen Bibelausgaben gehalten.

HERR im Neuen Testament

Im neuen Testament verwendet Luther die Schreibweise HERR in Versalien (Großbuchstaben) für Gott, den Vater, an Stellen, wo sich Zitate aus dem Alten Testament auf »JHWH« beziehen.

Wichtig: Davon zu unterscheiden sind die Schreibweisen

SK Version 21.11.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Engel |

Engel, der griechisch: ἄνγελος (ángelos) lateinisch: angelus Übersetzung vom Hebräischen: מלאך (mal'ach)

(göttlicher) Bote, der

Engel sind Geistwesen, die im religiösen Verständnis von Gott erschaffen wurden und ihm unterstellt sind. Sie sind Teil der himmlischen Heerscharen und treten oft als Boten Gottes auf.

SK Version 25.09.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Heiland

Heilande |

Heiland, der

Heilande, die a) von Menschen allgemein: Erlöser, Retter, Helfer (auch im Plural möglich)

b) von Gott als Erlöser des Volks Israel

c) von der Person Jesus Christus als Erlöser der Menschen

Heiland, Heilande

Im Plural kommt das Wort nur zweimal vor:

Eine Person als Heiland:

Vnd der HERR erwecket jnen einen Heiland / der ſie erlöſet / Athniel / den ſon Kenas /

Und der HERR erweckte ihnen einen Heiland, der sie erlöste, Otniel, den Sohn Kenas.

Mehrere Personen als Heilande:

[...] durch deine groſſe Barmhertzigkeit gabeſtu jnen Heilande / die jnen holffen aus jrer Feinde hand.

[...] durch deine große Barmherzigkeit warst du es, der ihnen Heilande gab, die ihnen aus der Hand ihrer Feinde halfen!

GOTT als Heiland:

Denn ſo war der HERR lebt der Heiland Iſrael /

Denn so wahr der HERR lebt, der Heiland Israels,

Jesus als Heiland:

Wir haben ſelber gehöret vnd erkennet / Das dieſer iſt warlich Chriſtus / der welt Heiland.

Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrlich Christus ist, der Heiland der Welt.

SK Version 21.11.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Chriſtus |

Christus [, der] griechisch: Χριστός (Christos), der Gesalbte

gemeint ist: Jesus Christus

griechisch: Ἰησοῦς Χριστός (Iēsous Christos), Jesus, der Gesalbte

SK Version 25.09.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

HErr |

HErr, Adonaj

HErr, Kyrios Aussehen in unseren Frakturschriften: HErr oder HErr

Feststehende, besondere Schreibweise Luthers (zwei Großbuchstaben, gefolgt von zwei Kleinbuchstaben), um anzuzeigen, dass sich dahinter eine Bezeichnung Gottes (im Alten Testament) oder Jesu (im Neuen Testament) befindet.

HErr im Alten Testament

Luther verwendet im Alten Testament die Schreibweise HErr, wenn im hebräischen Text das Wort Adonaj (hebr. אֲדֹנָי, pl. von Adon, Herr) anstelle des Gottesnamens steht.

HErr im Neuen Testament

Im Neuen Testament steht HErr dort, wo in den griechischen Quellen mit dem Wort kyrios (Herr, Besitzer, Gebieter) Jesus Christus als Sohn Gottes gemeint ist.

Wichtig:

Davon zu unterscheiden sind die Schreibweisen

SK Version 21.12.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ligen |

liegen (Verb)

eine flache, ausgestreckte, ruhige oder waagerechte Position oder Körperhaltung einnehmen. Anmerkung:

Das Luther-Wort ligen (liegen) sollte nicht mit liegen (lügen) verwechselt werden.

SK Version 25.09.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſey |

er/sie/es sei (Verb) von: sein (Verb) Das »ei« am Wortende wird nach den Regeln des Luther-Deutsch zu »ey«.

Es werde eine Feſte zwiſchen den Waſſern / vnd die ſey ein Vnterſcheid zwiſchen den Waſſern.

Es werde ein Himmelsgewölbe zwischen den Gewässern, und das sei die Trennung zwischen den Gewässern.

SK Version 21.11.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Wolgefallen

wolgefallen |

Wohlgefallen, das Wolgefallen

die innere Freude, verbunden mit Zufriedenheit und einem Glücksgefühl in Bezug auf eine Person, eine Sache oder ein Ereignis. Luther erklärt das Wort Wolgefallen in seinem Scholion zu

Luther: (Wolgefallen) Das die menſchen dauon luſt vnd liebe haben werden / gegen Gott vnd vnternander. Vnd daſſelb mit danck annemen / vnd darüber alles mit freuden laſſen vnd leiden.

Für Luther ist Wohlgefallen das sehr starke Gefühl von Lust und Liebe, sowohl gegenüber Gott wie auch untereinander.

Dieses Gefühl ermöglicht es, alles dankbar anzunehmen, alles mit Freuden über sich ergehen zu lassen und alles mit Freuden zu ertragen, was das Schicksal einem entgegenwirft und aufbürdet.

Für Luther wird die Geburt Christi in der Verkündigung der Engel zum tragenden Motiv dafür, das Leben auszuhalten, selbst in größter Not und Ungewissheit. Die bekannteste Bibelstelle, in der das Wort Wohlgefallen vorkommt, ist die Weihnachtsgeschichte:

13Vnd als bald ward da bey dem Engel die menge der himeliſchen Herrſcharen / die lobten Gott / vnd ſprachen / 14Ehre ſey Gott in der Höhe / Vnd Friede auff Erden / Vnd den Menſchen ein wolgefallen.

SK Version 21.11.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

fur |

a) vor (Präposition)

b) für (Präposition)

c) fuhr (Verb)

Die Präpositionen vor und für

Die beiden heutigen Wörter vor und für gehen sprachlich auf das selbe Wort zurück, was in der Lutherbibel noch gut verfolgt werden kann.

Überwiegend tritt fur in der Bedeutung vor auf und ist gleichbedeutend mit Luthers Schreibweise vor.

Die konkrete Bedeutung erschließt sich aus dem Textzusammenhang.

Das Verb fuhr

Das Wort fur kann auch das Verb fahren (Luther-Deutsch:

fur in der Bedeutung »vor«:

Ein Pſalm Dauids / Da er floh fur ſeinem ſon Abſalom.

Ein Psalm Davids, [gesungen,] als er vor seinem Sohn Aschalom floh.

fur in der Bedeutung »für«:

Denn ich bin Arm vnd Elend / Der HERR aber ſorget fur mich

Denn ich bin arm und elend. Der HERR sorgt aber für mich.

fur in der Bedeutung »fuhr«:

Er neigete den Himel vnd fur herab

Er neigte den Himmel und fuhr herab.

SK Version 21.12.2024 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

widerumb |

wiederum (Adverb) auch: widerum |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Erläuterungen siehe |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

™Hinweise zur Stilkunst.de-Ausgabe

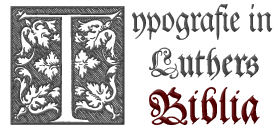

Erläuterungen zum Satz und zur Typografie des Bibeltextes

Der Text aus der Lutherbibel ist auf unseren Seiten in Anlehnung an das Druckbild des Originals von 1545 wiedergegeben.

Den Seitenaufbau, die verwendeten Schriften, die Schreibregeln der Frakturschrift und Luthers Intentionen, mit der Typografie Lesehilfen bereitzustellen, erläutert dem interessierten Leser unser Artikel »Satz und Typografie der Lutherbibel von 1545«.

| Perikope | Typ | Tag |

|---|---|---|

| 1531 - 1898 | ||

Lk 2,1-14 |

Evangelium |

|

Lk 2,15-20 |

Evangelium |

|

Lk 2,21 |

Evangelium |

|

Lk 2,22-32 |

Evangelium |

|

Lk 2,33-40 |

Evangelium |

|

Lk 2,41-52 |

Evangelium |

|

| 1899 - 1978 | ||

Lk 2,1-14 |

Evangelium |

|

Lk 2,15-20 |

Evangelium |

|

Lk 2,21 |

Evangelium |

|

Lk 2,22-32 |

Evangelium |

|

Lk 2,25-32 |

2. Evangelium |

|

Lk 2,33-40 |

Evangelium |

|

Lk 2,41-52 |

Evangelium |

|

| Lutherische Kirchen 1958-1978 |

||

Lk 2,1-14 |

Reihen I / III / V |

|

Lk 2,15-20[.21] |

Reihe I |

|

Lk 2,21 |

Reihe I |

|

Lk 2,21 |

Reihe I |

|

Lk 2,22-32 |

Evangelium + |

|

Lk 2,[22-24.]25-40 |

Reihe I |

|

Lk 2,41-52 |

Reihe I |

|

| 1979 - 2018 | ||

Lk 2,1-14[.15-20] |

Evangelium + |

|

Lk 2,[1-14.]15-20 |

Evangelium + |

|

Lk 2,21 |

Evangelium |

|

Lk 2,22-24[.25-35] |

Evangelium |

|

Lk 2,[22-24.]25-38[.39-40] |

Evangelium + |

|

Lk 2,41-52 |

Evangelium + |

|

| seit 2019 | ||

Lk 2,1-20 |

Evangelium + |

|

Lk 2,1-20 |

Evangelium + |

|

Lk 2,21 |

Evangelium + |

|

Lk 2,22-35[.36-40] |

Evangelium + |

|

Lk 2,[22-24.]25-38[.39-40] |

Evangelium + |

|

Lk 2,41-52 |

Evangelium + |

|

VERSE AUS DEM TEXT IN LITURGISCHEN TAGES- UND WOCHENSPRÜCHEN

| Vers / Typ | Text | Tag |

|---|---|---|

| 1531 - 1898 | ||

Lk 2,29.30 |

Herr, nun lässet du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast: denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. |

|

Wochenspruch |

||

| 1899 - 1978 | ||

Lk 2,29.30 |

Herr, nun lässet du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast: denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. |

|

Wochenspruch |

||

| Lutherische Kirchen 1958-1978 |

||

Keine Verwendung an Sonntagen, Feiertagen und Gedenktagen |

||

| 1979 - 2018 | ||

Keine Verwendung an Sonntagen, Feiertagen und Gedenktagen |

||

| seit 2019 | ||

Keine Verwendung an Sonntagen, Feiertagen und Gedenktagen |

||

Die Geburt Jesu (Lk 2,1-20)

Hörbuch-Video zur Biblia 1545

Hörbuch-Video: Lk 2,1-20

Hörbuch-Video: Lk 2,1-20

Das Video zeigt aus der Lutherbibel von 1545, dort aus dem Lukasevangelium, die Weihnachtsgeschichte, die Geschichte der Geburt Jesu, vorgelesen von Reiner Makohl.

Aus den Kindheitsgeschichten Jesu: Jesu Beschneidung und Namensgebung (Lk 2,21)

Hörbuch-Video zur Biblia 1545

Hörbuch-Video: Lk 2,21

Hörbuch-Video: Lk 2,21

Das Video zeigt aus der Lutherbibel von 1545 die kurze Notiz über Jesus Beschneidung und Namensgebung, vorgelesen von Reiner Makohl.

Aus den Kindheitsgeschichten Jesu: Jesu Darstellung im Tempel und die Geschichte von Simeon (Lk 2,22-32)

Hörbuch-Video zur Biblia 1545

Hörbuch-Video: Lk 2,22-32

Hörbuch-Video: Lk 2,22-32

Das Video zeigt aus der Lutherbibel von 1545 die Geschichte des Simeon bei der Darstellung Jesu im Tempel, vorgelesen von Reiner Makohl.

Aus den Kindheitsgeschichten Jesu: Jesu Darstellung im Tempel und die Geschichte von Simeon und Hanna (Lk 2,22-40)

Hörbuch-Video zur Biblia 1545

Hörbuch-Video: Lk 2,22-40

Hörbuch-Video: Lk 2,22-40

Das Video zeigt aus der Lutherbibel von 1545 die Geschichte über Jesu Darstellung im Tempel gemäß dem Gesetz des Mose, vorgelesen von Reiner Makohl.

Aus den Kindheitsgeschichten Jesu: Der zwölfjährige Jesus im Tempel (Lk 2,41-52)

Hörbuch-Video zur Biblia 1545

Hörbuch-Video: Lk 2,41-52

Hörbuch-Video: Lk 2,41-52

Das Video zeigt die Geschichte, in der Jesus bei einem Besuch in Jerusalem seinen Eltern weglief und erst drei Tage später im Tempel gefunden wurde, vorgelesen von Reiner Makohl.

Wissenswertes zum Tag

Heiligabend | 24. Dezember 2026

Heiligabend | 24. Dezember 2026

Dinge beginnen und verändern sich. Die Auswirkungen können klein oder groß sein. Ihre Bedeutung ist immer dann groß, wenn sie etwas verbessern.

Wissenswertes zum Tag

1. Weihnachtstag | 25. Dezember 2026

1. Weihnachtstag | 25. Dezember 2026

Weihnachten ist der deutsche Name für das Fest der Geburt Christi. Der 1. und der 2. Weihnachtstag sind gesetzliche Feiertage in Deutschland.

Luthers Vorreden 1545

Vorrede auf das Neue Testament

Vorrede auf das Neue Testament

Luthers Vorrede zum Neuen Testament ist in neuen Bibelausgaben nicht mehr enthalten. Lesen Sie, was Luther seinen Lesern 1545 mit auf den Weg gegeben hatte.

/Preview-Lk_2(1-20).png)

/Preview-Lk_2(21).png)

/Preview-Lk_2(22-32).png)

/Preview-Lk_2(22-40).png)

/Preview-Lk_2(41-52).png)