Wörterbuch zur Lutherbibel

XVII. Band, Buchstabe S

Wörterbuch zur Lutherbibel 1545

Das große Stilkunst.de

Wörterbuch

zur Lutherbibel von 1545

Luther-Deutsch – Deutsch

XVII. Band

Buchstabe

S

Register

Verzeichnis der Namen, Wörter und Begriffe

Sortierfolge der Wörter

Aktuelle Sortierfolge:

![]() Luther-Deutsch – Deutsch

Luther-Deutsch – Deutsch

Wählbare Sortierfolge:

![]() Deutsch – Luther-Deutsch

Deutsch – Luther-Deutsch

Wählen Sie einen Eintrag im Register, um zum zugehörigen Artikel zu blättern.

Einträge: 134

Artikel aus

Band XVII |

Buchstabe S

Namen, Wörter und Begriffe

Luther-Deutsch |

Deutsch | Erläuterungen |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

S, ſ, s |

S, s (Buchstabe) In unseren Texten kommen folgende Formen vor:

Hinweise

Der Großbuchstabe »S« der Frakturschrift für Fließtext sollte nicht mit dem »G« verwechselt werden. Hier nebeneinander im Vergleich »S« (links) und »G« (rechts) aus dem Zeichensatz für Fließtext:

S | G

Das »lange S« der Frakturschriften sollte nicht mit dem Buchstaben »f« verwechselt werden. Das »f« hat immer einen deutlich sichtbaren, nach rechts gezogenen Querstrich auf der Höhe der Mittellinie. Hier nebeneinander im Vergleich »langes S« (links) und »f« (rechts):

ſ | f

Langes »s«: ſ

Die Verwendung des »langen S« unterliegt genauen Regeln und ist nicht wahlfrei. Dort, wo es in unseren Texten verwendet wird, folgen wir diesen Regeln.

Wenn Sie Wörter mit »langem S« aus unseren Seiten kopieren und mit anderen Zeichensätzen verwenden, erscheint i. d. R. auch das »lange S«. Es ist in vielen Zeichensätzen enthalten, jedoch längst nicht in allen. Beispiel:

©Die bei Stilkunst.de verwendeten Zeichensätze (Font-Familien SK-Biblia1545 und SK-Biblia1534 inklusive der Ornament-Fonts) wurden nach Drucken der Lutherbibeln von 1545 und 1534 neu entwickelt und werden weiter an die von Drucker Hans Lufft verwendeten Typen angepasst. ©by Reiner Makohl | www.stilkunst.de

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sabbath

ſabbath |

Sabbat, der Plural bei Luther: Sabbath oder Sabbather auch: Schabbat

hebräisch: שבת (šabbạṯ, Plural: Schabbatot, vom Verb šạbat, ausruhen) deutsche Übersetzung: Ruhetag, Ruhepause deutsche Bedeutung (Kalenderdatum): Samstag christliches und deutsches Äquivalent im Kalender (Ruhetag): Sonntag

Name des siebten Wochentags im jüdischen Kalender.

Der Sabbat ist ein Ruhetag, an dem keine Arbeit verrichtet werden soll. Er findet im 3. Gebot der Zehn Gebote (

Im Christentum hat sich als Ruhetag anstelle des Sabbats der Sonntag etabliert, einerseits auf der Grundlage des 3. Gebots (7. Wochentag), anderseits wegen des Ereignisses der Auferstehung Christi an einem Sonntag. Gesetzliche Regelungen heute

Gesetzlich steht der Sonntag (wie Feiertage auch) in der Bundesrepublik Deutschland (so auch in vielen anderen christlich geprägten Staaten) unter einem besonderen Schutz: Unternehmen dürfen Arbeit nur in gut begründbaren Ausnahmefällen zulassen (beispielsweise Krankenhäuser, Pflegeheime, Rettungs- und Notdienste, Hotel- und Gaststättengewerbe, etc. ).

Allerdings begründen bereits weiche Wettbewerbsnachteile an normalen Wochentagen solche Ausnahmen oft hinreichend (so in der Floristik-Branche oder für Bäckereien, die an Sonn- und Feiertagen nicht selten die signifikanten Umsätze erzielen, die ihre Geschäftstätigkeit übers Jahr hinweg absichern).

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sabbathen

ſabbathen |

Sabbate, die Plural von

AM abend aber des Sabbaths / welcher anbricht am morgen des erſten Feiertages der Sabbathen kam Maria Magdalena / vnd die ander Maria / das Grab zu beſehen.

Diese Textstelle ist sowohl im lateinischen Text, wie auch in den griechischen Quellen nur schwer verständlich. Nichts anderes gilt für Luthers Übersetzung.

Das Wort Sabbat kann im Singular (so in den Quellen benutzt) auch in der Bedeutung: die Woche verwendet werden, was hier wohl vorliegt.

Luther interpretiert dieses Woche als eine spezielle Woche voller Feiertage, die in der Wertigkeit dem Sabbat gleichgestellt sind, und nennt diese Abfolge der Tage »die Sabbathen«.

Zudem erscheinen die Zeitverhältnisse verworren: Die Tage beginnen in der jüdischen Zeitrechnung nach Sonnenuntergang.

Die lateinische Biblia Vulgata übersetzt etwas eigenwillig den griechischen Ausdruck Όψἐ δἐ σαββάτων (»Aber nach dem Sabbat«) mit Vespere autem sabbati (»Aber am Abend des Sabbat«), was im Grunde nicht verkehrt ist, jedoch die umfänglichere Bedeutung des griechischen Όψἐ auf Abend einschränkt und zu Missverständnissen führen kann.

Die richtige Übersetzung von Mt 18,1 im Sinne des Evangelisten Matthäus lautet wohl daher:

»Aber nach dem Sabbat, im Morgengrauen des ersten Tages der Woche, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um das Grab zu sehen.«

Oder in der Kurzform, angepasst an unsere Zeitrechnung und an die Sprache unserer Zeit:

»Am Sonntagmorgen kamen Maria von Magdala und die andere Maria zum Grab.«

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Siele

ſiele

Saele

ſaele

Seele

ſeele

|

Zugriemen, der auch: Sihle, Siehle

Riemen, Zugriemen, Geschirr für Zugtiere

Luther benutzt in der der Bibel von 1545 eine abweichende Vokalisation:

Saelen: Hiob 30,11 ſeelen: Hos 11,4

Saelen

SJe haben meine Saelen ausgeſpannen / vnd mich zu nicht gemacht / vnd das meine abgezeumet.

Sie haben meine Geschirre ausgespannt und mich zunichte gemacht. Sie haben das meine abgezeumt.

Seelen

Ich lies ſie ein menſchlich Joch zihen / vnd in ſeelen der Liebe gehen / vnd halff jnen das Joch an jrem Hals tragen / vnd gab jnen futter /

Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Geschirren der Liebe gehen. Ich half ihnen, das Joch an ihrem Hals zu tragen, und gab ihnen Futter.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſageſtu |

sagst du (Verb) sagtest du (Verb) 2. Person Singular Indikativ Aktiv von sagen (Verb)

Präsens: ſageſtu: sagst du

Präteritum: ſageſtu: sagtest du

Präsens und Präteritum können nur über den Kontext unterschieden werden, in dem das Wort gebraucht wird. -u: Die Flexion mit dem angehängten »u« ist eine eigentümliche Form, die sonst nur noch aus älteren Texten bekannt ist. Gebildet wurde sie aus der 2. Person, zusammengezogen mit dem Personalpronomen »du«, aus dem das »u« stammt. Diese Form impliziert eine gewisse Dringlichkeit und Direktheit der Ansprache, die unmittelbare Hinwendung zum Gegenüber. So kann es die unzweifelhafte Feststellung des Handelns, die dringliche Ansprache oder die unmittelbare Aufforderung zum Handeln bedeuten (Indikativ in der Aussage), die Erfüllung einfordern, mutmaßen bzw. unterstellen (Konjunktiv), oder zur Antwort und Erklärung auffordern (Verb in der Frage).

Heute ist stattdessen das Verb in seiner gebräuchlichen Flexion verbunden mit »du« zu verwenden. Die Direktheit oder eine Aufforderung kann bestenfalls durch eine Sinn tragende Beifügung umschrieben werden abhängig vom Kontext. Sie kann ggf. durch einen Imperativ herausgestellt werden. ſageſtu

* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert. Der Text 1Mos 12,18-19 enthält eine ganze Reihe Verben mit der Endung -tu, die eindrücklich Vorwurf, Entrüstung und Befehlston des Pharaos ausdrücken:

18DA rieff Pharao Abram zu ſich / vnd ſprach zu jm / Warumb haſtu mir das gethan? Warumb ſageſtu mirs nicht / das dein Weib were? 19Warumb ſprachſtu denn / ſie were deine Schweſter? Derhalben ich ſie mir zum Weibe nemen wolt. Vnd nu ſihe / Da haſtu dein weib / nim ſie vnd zeuch hin.

a) 18Da rief der Pharao Abram zu sich und sprach zu ihm: »Warum <nur> hast du mir das angetan?! Warum <nur> sagtest du nicht, dass sie deine Frau sei?! 19Warum <nur> sprachst du denn, sie wäre deine Schwester?! Wegen all dem wollte ich sie mir zur Frau nehmen! Nun denn, hier hast du deine Frau! Nimm sie und verzieh dich!«

b) 18Da rief der Pharao Abram zu sich und sprach zu ihm: »Sag, warum nur hast du mir das angetan?! Wieso hast du mir verschwiegen, dass sie deine Frau ist?! 19Wie konnstest du nur behaupten, sie wäre deine Schwester?! Allein wegen dieser Behauptungen, wollte ich sie doch zur Frau nehmen! Nun denn, hier hast du deine Frau zurück! Nimm sie und verzieh dich!«

Warumb ſageſtu denn mir ſolches?

Alles was du höreteſt aus des Königes hauſe / ſageſtu an den Prieſtern Zadok vnd AbJathar.

PEtrus aber ſprach zu jm / HErr / ſageſtu dis Gleichnis zu vns / oder auch zu allen?

Da ſprachen ſie zu jm / Was biſtu denn? Das wir antwort geben / denen / die vns gesand haben. Was ſageſtu von dir ſelbs?

Moſes aber hat vns im Geſetz geboten / ſolche zu ſteinigen. Was ſageſtu?

Sie ſprachen wider zu dem Blinden / Was ſageſtu von jm / das er hat deine augen auffgethan?

Wir haben gehöret im Geſetz / das Chriſtus ewiglich bleibe / vnd wie ſageſtu denn / Des menſchen Son mus erhöhet werden? Wer iſt dieſer menſchen Son?

SO ſageſtu zu mir. Was ſchüldiget er denn vns?

So sagst Du mir: Was schuldet er uns denn?!

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Salomo |

Salomo (Name) hebräisch: שְׁלֹמֹה (Šəlomoh) Salomo

Salomo war ein Sohn Davids. Durch den Einfluss seiner Mutter Bathseba wird er Davids Nachfolger als König.

Salomo war und ist für seine Weisheit berühmt, die er sich im Gebet von Gott erwünscht hatte (

Salomo gilt als Autor der Psalmen

Salomo erbaut den Tempel in Jerusalem (1Kön 5,15 - 6,38) und errichtete viele weitere Bauten. Für die Finanzierung erhob er hohe Steuern und er verlangte Frondienste von weiten Teilen der Bevölkerung.

Salomo war mit mehreren Frauen verheiratet und besaß zudem einem großen Harem. Insbesondere seine ausländischen Frauen brachten Salomo mit fremden Religionen in Berührung, die ihn vom rechten Glauben abbrachten. Deshalb urteilen die Autoren der Königsbücher und die Propheten streng über ihn, doch in der Erinnerung des Volkes Israel lebt Salomo als einer ihrer prächtigsten Herrscher.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Samen

ſamen |

Samen, der

Nachkommen, die Im eigentlichen Sinn sind Samen Gebilde, die sich aus den Blüten von Pflanzen entwickeln, und aus denen in geeigneter Umgebung neue Pflanzen wachsen können. Beim Menschen bezeichnet Samen das Sperma.

Luther verwendet den Begriff Samen in Bezug auf Menschen immer wieder in der Bedeutung Nachkommen.

der ſamen Abrahams

die Nachkommen Abrahams

Es ehre jn aller ſame Jacob / vnd fur jm ſchewe ſich aller ſame Jſrael.

Es mögen ihn alle Nachkommen Jakobs ehren, und alle Nachkommen Israels mögen sich vor ihm erschrecken

Dauid vnd ſeinem Samen ewiglich.

David und allen seinen Nachkommen.

der geboren iſt von dem ſamen Dauid nach dem Fleiſch

der geboren ist von Davids Nachkommen nach dem Fleisch

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sara |

Sara (Name) hebräisch: שָׂרָה (Sārāh, »Herrin«) lateinisch: Sarra griechisch: Σάρρᾳ Frau

Sarai (hebr.: שָׂרַי) ist die Frau Abrahams (1Mos 11,29). Sie bekommt später von Gott den Namen Sara (1Mos 17,15).

Da namen Abram vnd Nahor weiber / Abrams weib hies Sarai

VND Gott sprach abermal zu Abraham / Du ſolt dein weib Sarai / nicht mehr Sarai heiſſen / sondern Sara ſol jr namen ſein

Sara wird als autoritäre und rechthaberische Frau geschildert, die lange Zeit unfruchtbar blieb. Durch Gottes Gnade wird ihr schließlich ein Sohn verheißen (1Mos 17,16). Sie gebiert Isaak. Deshalb wird sie als Mutter Israels angesehen (

Denn ich wil ſie [Sara] ſegenen. Vnd von jr wil ich dir einen Son geben / Denn ich wil ſie ſegenen / vnd Völcker ſollen aus jr werden / vnd Könige vber viel Völcker.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Saw

ſaw

Sew

ſew |

Sau, die

Plural: Sew, Säue |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Scepter

ſcepter |

Zepter, das Scepter, ſcepter

besonders verzierter Stab, Insigne der Macht des Herrschers

Das ſcepter deines Reichs iſt ein gerade ſcepter.

Das Zepter deines Reichs ist ein gerechtes Zepter.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schalck

ſchalck |

Schalk, der heute: jemand, der gerne einen Spaß treibt.

Das Wort Schalk meint ursprünglich einen Diener, einen Knecht, einen Hörigen (im Gegensatz zum Herrn). Es entwickelte sich fort zur Bedeutung Mensch mit Knechtssinn, von knechtisch böser Art, arglistiger, ungetreuer Mensch. So wurde es zu Luthers Zeiten im Sprachgebrauch verwendet und verstanden.

22DAS Auge iſt des leibs Liecht. Wenn dein auge einfeltig iſt / ſo wird dein gantzer Leib liecht ſein. 23Wenn aber dein Auge ein Schalck iſt / ſo wird dein gantzer Leib finſter ſein.

Luther benutzt dieses Bild eines Schalks, um das Auge als einen arglistigen Täuscher zu beschreiben: Seine Aufgabe sei es, Licht ins Dunkel zu bringen. Im übertragenen Sinn meint das: Die Wahrheit (im Licht) erkennen. Das Auge täuscht uns aber arglistig, in dem es nur das sieht, was es sehen will und so den Leib verführt, darauf entsprechend zu reagieren (beispielsweise mit Gier, Neid, Boshaftigkeit, Vorurteilen, usw.).

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schalckheit

ſchalckheit |

Schalkheit, die Abstraktbildung zu der Schalk

Bezeichnet die typischen Eigenschaften und die Umtriebigkeiten des Schalks.

Ein Schalk ist heute jemand, der gerne einen Spaß treibt.

Doch das Wort Schalk meint ursprünglich einen Diener, einen Knecht, einen Hörigen (im Gegensatz zum Herrn). Es entwickelte sich fort zur Bedeutung Mensch mit Knechtssinn, von knechtisch böser Art, arglistiger, ungetreuer Mensch. So wurde es zu Luthers Zeiten im Sprachgebrauch verwendet und verstanden.

Die boshafte Arglistigkeit und die Untreue sind prägende Merkmale der Schalkheit.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchelten

ſchilt

ſchiltest |

schelten (Verb) starkes Verb: schelten, schilte, schalt, schulten, gescholten

Präsens: ich schelte, du schiltst, er schilt Imperfekt: ich schalt, du schiltest

a) jemanden schimpfen, schmähen, lästern, seinen Ruf beflecken b) jemanden einen Schimpf- oder Spottnamen zulegen c) (stark) tadeln, anklagen d) Vorwürfe machen ( im Ggs. zu loben).

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Scham

Schame

Schambd |

Scham, die (Gefühl)

Scham, die (Geschlechtsteil) 1) Bezeichnung einer Empfindung oder eines Gefühls (zu: sich schämen):

die Zurückhaltung, das Anstandsgefühl, die Ehrfurcht, die Scheu

2) umfassend die äußeren primären Geschlechtsteile von Mann oder Frau. Alles, was im Bereich unterhalb des Bauches und zwischen den Beinen sichtbar ist und im Wesentlichen durch die Schambehaarung begrenzt wird.

siehe auch:

Scham in der Bedeutung Gefühl:

Sie müſſen ſich ſchemen / vnd zuſchanden werden / alle die ſich meines Vbels frewen / Sie müſſen mit ſchand vnd ſcham gekleidet werden / die ſich wider mich rhümen.

Sie müssen sich schämen und zuschanden werden, die sich meines Übels erfreuen. Sie müssen mit Schande und Scham gekleidet werden, die sich gegen mich rühmen.

Scham in der Bedeutung Geschlechtsteil:

Du ſolt auch nicht auff ſtuffen zu meinem Altar ſteigen / das nicht deine Schame auffgedeckt werde fur jm.

Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hochsteigen, damit nicht vor ihm dein Geschlechtsteil entblößt werde.

Anm.: Unterwäsche, wie sie heute üblich ist, war unbekannt. Die Kleidung bestand aus einer Art Wickelröcken, die beim Laufen, beim Treppensteigen oder beim Arbeiten entweder genug Raum boten oder durch Gürtel drapiert und hochgebunden wurden. Die Gefahr, dass sich die Röcke dabei zu weit öffneten oder zu weit verrutschten, und so das Geschlechtsteil nur noch unzureichend bedeckten, bestand durchaus. In 2Mos 20,26 wird dies durch die Bauvorschrift für den Altar verhindert: Der Altar darf nicht derart errichtet werden, dass Treppen nötig wären, um ihn zu erreichen.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schambd

Scham |

Scham, die (Geschlechtsteil) siehe auch

umfassend die äußeren primären Geschlechtsteile von Mann oder Frau. Alles, was im Bereich unterhalb des Bauches und zwischen den Beinen sichtbar ist und im Wesentlichen durch die Schambehaarung begrenzt wird.

Die Schreibweise ſchambd (statt ſchame) kommt ausschließlich im 3. Buch Mose vor, dort in den Kapitel 18 und 20.

Schambd

Du ſolt deines Vaters vnd deiner Mutter ſchambd nicht blöſſen /

Du sollst die Geschlechtsteile deines Vaters und deiner Mutter nicht entblößen

Anm.: Bei dieser Vorschrift wird praktisch nicht zwischen absichtlichem Entblössen oder unabsichtlichem Sehen des entblößten Geschlechtsteils unterschieden, wie die

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schatzung

ſchatzung |

Schätzung, die

Vnd dieſe Schatzung war die allererſte

Gemeint ist die Volkszählung zum Zweck der Steuererhebung, die nach Lk 2,1-3 Publius Sulpicius Quirinius auf Anordnung der Kaisers Augustus durchführen lies.

Das historische Datum der Schätzung

Die Angabe scheint geeignet, um die Geburt Jesu in Bethlehem einerseits zeitlich zu bestimmen und andererseits örtlich zu begründen. Jedoch wirft sie Rätsel auf. Historisch nachweisbar ist, dass Publius Sulpicius Quirinius erst ab dem Jahr 6 n. Chr. für die Provinz Syrien zuständig war. In diesem Jahr führte er auch die erste Volkszählung in seinem Zuständigkeitsbereich durch.

Jesu Geburt zur Zeit Herodes des Großen

Dem steht die Angabe gegenüber, dass Jesus in der Regierungszeit von König Herodes dem Großen (* um 73 v. Chr.; † im März 4 v. Chr.) geboren wurde (Mt 2; vermutlich auch: Lk 1,5).

Die Wissenschaft folgt heute eher diesem Datum, das den Geburtstermin Jesu vor 4. v. Chr. sieht, so dass die Angabe der Steuerschätzung bei Lukas vor allem dem Zweck dient, zu begründen, warum Jesus in Bethlehem geboren wurde. Die Schätzung war dafür ein geeignetes Stilmittel, zumal sie allen Lesern der damaligen Zeit als historisches Ereignis wegen seiner Absonderlichkeit in Erinnerung war.

Hingegen waren die geschichtlichen Zusammenhänge der Personen des Publius Sulpicius Quirinius und des Herodes des Großen wohl eher verschwommen. Während der Statthalterschaft des Publius Sulpicius Quirinius war Herodes der Große schon lange tot. Es regierten mit römischer Duldung seine drei Söhne in seinem ursprünglichen Reich. Dabei war Herodes Antipas (* um 20 v. Chr. ; † um 39 n. Chr.) für Galiläa zuständig und Herodes Archelaos (* um 23 v. Chr.; † um 18 n. Chr.) für Judäa, Samaria und Idumäa. Die Namensgleichheit der verschiedenen Herrscher war für spätere Autoren und Leser sicher nicht leicht aufzulösen und wohl auch eher nebensächlich. Die Evangelisten verfolgen nicht die Absicht, ihren Lesern eine historische Wahrheit lückenlos aufzuzeigen. Dafür fehlten bereits ihnen die nötigen Dokumente und Quellen. Es geht ihnen darum, die alttestamentlichen Prophezeiungen und Weissagungen zum Erscheinen des Messias mit der Person Jesu und dessen Lebenslauf stimmig darzustellen.

Bis heute sind viele Fragen um die Geburt Jesu ungeklärt.

Vgl. dazu unsere Karte Palästinas zwischen 4 v. Chr. und 6 n. Chr.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schawbrot

Schaubrot |

Schaubrot, das Brot der Israeliten, das zur Schau (als Präsenzopfer) im Tempel auf einem dafür vorgesehenen Tisch gelegt wird.

Schaubrot

hebräisch: לחם הפנים ( lechem haPanim), »Brote des Angesichts« lateinisch: panes propositiones, »Ausstellungsbrote«, oder lateinisch: panes facierum, »Brote des Angesichts«

Luthers Begriff Schawbrot meint stets das gesamte, rituell zu verstehende Schaubrot (als Sammelbegriff), das aus zwölf einzelnen Broten besteht.

Schawbrot | Schaubrot

Die Schreibweise Schaubrot (»au« statt »aw«) ist in den neueren Bibelausgaben üblich, kommt aber in der Lutherbibel 1545 nur einmal vor:

Der deutsche Begriff wurde von Luther eingeführt und hat sich bis heute in Bibelübersetzungen gehalten.

Luther erklärt seine Wortschöpfung Schawbrot in seiner Notiz zu

(Schawbrot) Das heiſſt Ebreiſch / panis facierum /brot das jmer fur augen ſein ſol / wie das Gottes wort jmer fur vnſerm hertzen tag vnd nacht ſein ſol /

Das Schaubrot

Für das Schaubrot wurden zwölf reine Weizenbrote verwendet, ohne Sauerteig hergestellt, die wöchentlich neu zu backen waren. Nach göttlicher Vorschrift (

Um die durchgehende Präsenz des Schaubrots sicherzustellen, wurden an jedem Sabbat die alten Brote durch frische ersetzt (Präsenzopfer). Das alte Schaubrot diente den Priestern danach als Speise. Niemand sonst durfte davon essen, denn diese Brote waren geheiligt durch den Opferritus (

Bekannt ist nur ein Fall, in dem nicht Priester, sondern andere Personen vom alten Schaubrot aßen: Als David vor Saul auf der Flucht war, bekam er vom Hohepriester Ahimelech für sich und seine hungrigen Männer das Schaubrot, da es kein anderes Brot gab. (

Der Sinn der Brote

Der Sinn des Schaubrots wird in der Bibel nicht erläutert. Er wird als bekannt vorausgesetzt bzw. als gegeben hingenommen und nur mit der göttlichen Anweisung zum Vollzug begründet (

Tatsächlich ist die Auslegung der Brote ein Opferritual, wie es bei etlichen Völkern in gleicher oder ähnlicher Weise praktiziert wurde (so in Babylonien, Griechenland, Ägypten). Diese Art Opfer geht auf die frühe Zeit menschlicher Kulturen zurück und wurde auch bei den Juden lange vor der Landnahme und lange vor einem festen Tempel in Jerusalem gepflegt.

Das Speiseopfer in Ägypten wurde regelmäßig vor einem Gott (bzw. vor seinem Bildnis oder Fetisch) im Sanktuarium seines Heiligtums angerichtet. Ziel war es, die Gottheit mit Speisungen aus hochwertigen Zutaten zu beschwichtigen (Sühneopfer), ihr zu danken (Dankopfer) oder ihren situativen bzw. beständigen Beistand zu erbitten (Bittopfer und Gedächtnisopfer). Das Opfer (der persönliche Verzicht) bestand in der Abgabe von den Früchten der eigenen Arbeit, vom Wohlstand des Volkes und oder von Kriegsbeute.

Der Ursprung der Speiseopfer

Wie die neuere Forschung belegt, geht diese Opferpraxis vermutlich zurück auf die Zeit, in der Menschen erstmals sesshaft wurden und Ackerbau betrieben bzw. als Nomaden Vieh und Haustiere planvoll züchteten (siehe auch die Opfer von

Faktisch wurden über derartige Opfer allerdings in späteren, organisierten Gesellschaften die Priester, die den Tempeldienst für den jeweiligen Gott verrichteten, durch Naturalien versorgt.

Das Schaubrot als Speiseopfer in Israel

Vergleichbares gilt beim Schaubrot Israels: Zwar gab es kein Bildnis Gottes, doch der Tisch stand in der erklärten »Wohnung Gottes« (

Auch in Israel war dieses Opfer, dargereicht im Heiligtum Gottes, Teil der Versorgung der Priester mit Lebensmitteln und somit Teil ihres Einkommens. Durch das Gebot, dass ausschließlich Priester davon essen dürfen, war die Versorgung für die Priester langfristig und unanfechtbar gesichert, unabhängig von Ernteerträgen, Teuerungen oder Hungersnöten. Das Schaubrot war dem Zugriff durch Volk und König entzogen.

Die Zahl der Brote

Die Zahl der Brote, die als Schaubrot verwendet wurden, betrug zwölf und geht zurück auf die Ursprünge des Rituals in Israel in der Zeit vor der Landnahme. Zwölf Stämme sind die Nachkommen

Gedächtnisbrot

Einmal verwendet Luther für Schawbrot den Begriff Denckbrot im Zusammenhang mit der Fertigungsanweisung für das Schaubrot in

Siehe dazu den Artikel

Vnd ſolt auff den Tiſch allezeit Schawbrot legen fur mir.

Und [du] sollst auf den Tisch* allzeit Schaubrot legen vor mir.

*Tisch: Gemeint ist der speziell für das Schaubrot gefertigte und im Heiligtum des Tempels aufgestellte kleine Tisch.

Die Tischfläche war nur etwa 90cm x 45 cm groß (oder: Zwo ellen ſol ſeine lenge ſein / vnd ein elle ſeine breite /;

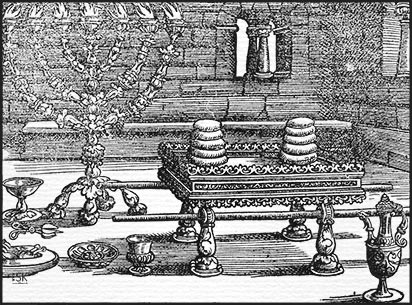

Abbildung: Der Tisch mit dem Schaubrot (aus Die Besonderheit dieser Abbildung ist: Es liegen nur zehn Brote als Schaubrot auf dem Tisch, wie auch in der Abbildung in

Hier irrten die Künstler. Grund dafür scheint die Geschichte in

Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Ansicht zu erhalten.

Quelle: Biblia 1545,

Schaubrot (statt Schawbrot):

Den Tiſch mit ſeinen ſtangen / vnd alle ſeinem gerete / vnd die Schaubrot.

Den Tisch mit seinen Stangen und all seinen Geräten, und das Schaubrot.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchawen |

schauen (Verb) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchawern |

schauern (Verb) eigentlich vom Wetter: Schauer machen

Übertragen: Schauer machen, Schauer empfinden, Schauer einflößen, Schauer verursachen

Beim Menschen: plötzliche Erregung und Erschütterung des Körpers, die sich auf der Haut zeigt und empfinden lässt, z. B.

a) durch Kälte: frösteln b) durch Sinneswahrnehmungen, die plötzliche Abneigung, Ekel, Furcht oder Angst usw. auslösen können

Jch fürchte mich fur dir / das mir die haut ſchawert

a) Ich fürchte mich vor dir, dass mir die Haut schauert. b) Ich fürchte mich so sehr vor dir, dass es mich schauert. c) Ich fürchte mich so sehr vor dir, dass ich Gänsehaut bekomme. c) Ich fürchte mich so sehr vor dir, dass es mir eiskalt den Buckel runter läuft.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchebicht |

schäbicht (Adjektiv; veraltet)

schäbig (Adjektiv) eigentlich: mit der Schabe bzw. Schäbe (Krätze) behaftet

räudig

verändertes, krankhaftes Hautbild

Wenn einem Menſchen an der haut ſeines fleiſches etwas aufferet / oder ſchebicht oder eiterweis wird / als wolt ein Auſſatz werden /

Wenn einem Menschen an der Haut seines Fleisches etwas anschwillt, oder räudig bzw. eitrig wird, als wolle es Lepra werden,

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Scheffel

ſcheffel |

Scheffel ,der |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Scheps |

Schöps, m. Hammel (verschnittener Schafbock)

Das in späteren Jahren »Schöps« geschriebene Wort, schreibt Luther 1545 noch »Scheps«.

Bis heute ist Schöps im DUDEN aufgeführt.

In der Luther-1545 kommt das Wort dreimal vor:

1)

2)

3)

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchertzen |

scherzen (Verb) von Tieren: froh, fröhlich, mutwillig springen, auch im geschlechtlichen Sinne: balzen

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchetzen |

schätzen (Verb) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schew

ſchew |

Scheu, die a) zurückhaltende Furcht, Angst vor einer Gefahr oder Strafe. b) Ekel, Widerwille. c) Furcht, Werte zu verletzen (Religion, Moral, Sitte, Anstand, usw.).

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchewen |

scheuen (Verb) (intransitiv) scheuen: zurückfahren, stutzen. (transitiv) Furcht oder Abneigung haben vor etwas. er ſchewet: er scheut

Denn viel ſchelten mich vbel / das jederman ſich fur mir ſchewet

a) Denn viele beschimpfen mich so übel, dass jeder vor mir zurückschreckt. b) Denn viele beschimpfen mich so übel, dass mich alle meiden.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schilffmeer |

Schilfmeer, das mit Schilf bewachsenes Meer

Luther übersetzt das hebräische Wort יַם־סוּף (yam-sūf), das in der Biblia Vulgata mare rubrum, Rotes Meer heißt, mit Schilffmeer.

Gemeint ist das Schilfmeer, durch das die Israeliten von Moses geführt wurden. So konnten sie vor dem ägyptischen Pharao und seinen Truppen fliehen und Ägypten endgültig verlassen (2Mos 13,17 - 14,29).

Vnſer Veter in Egypten wolten deine Wunder nicht verſtehen / Sie gedachten nicht an deine groſſe Güte vnd waren vngehorſam am Meer / nemlich am Schilffmer.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchlaffen |

schlafen (Verb) Formen

Sihe / der Hüter Jſrael / Schlefft noch ſchlumet nicht.

Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.

Jch wil meine augen nicht ſchlaffen laſſen / Noch meine augenliede ſchlummen.

Ich will meine Augen nicht schlafen lassen, noch meine Augenlider schlummern.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchlagen

ſchlahen |

schlagen (Verb) Das Verb kommt in beiden Formen vor: ſchlagen und ſchlahen, die inhaltlich identisch sind.

Der Gerechte ſchlahe mich freundlich vnd ſtraff mich

Der Gerechte schlage mich freundschaftlich und strafe mich.

Wird er doch nicht geſchlagen / wie jn ſeine Feinde ſchlahen /

Wird er doch nicht geschlagen, wie ihn seine Feinde schlagen

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchlecht vnd recht |

schlecht und recht (formelhafte Wendung) Luther verwendet in seiner Übersetzung eine damals geläufige formelhafte Wendung.

Ursprünglich bedeutet ſchlecht »gerade (im Gegensatz zu krumm), entspricht dem Gesetz und der Gerechtigkeit«.

In diesem formelhaften, sprichwörtlichen Ausdruck hat ſchlecht die Bedeutung von schlicht, lauter, unschuldig, gerecht, angemessen usw.

Ausgedrückt wird eine nachsichtige, überlegene Anerkennung. So beispielsweise in: Er macht seine Sache schlecht und recht (er macht, was der Sache dient und angemessen ist, weder besonders nachlässig, was zu tadeln wäre, noch besonders gut, was zu loben wäre). Ausgedrückt wird demnach eine gewisse Ausgewogenheit, ein Mittelmaß zwischen den Dingen, und das alles in bester Ordnung sei. Der Text aus Psalm 25,21 hat sich zu einem formelhaften Spruch entwickelt.

Schlecht vnd recht das behüte mich.

Die inhaltliche Bedeutung dieser Wendung Luthers wäre heute in etwa:

Schlicht, gradlinig und redlich handeln – das beschütze mich (... – das sei meine Maxime, mein Lebensmotto) !

Doch die Übersetzung entlang der biblischen Quelltexte erfordert:

a) Unschuld und Redlichkeit mögen mich behüten. (Luther-1964) b) Lauterkeit und Redlichkeit mögen mich behüten. (Elberfelder)

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchleffeſtu |

schläfst du (Verb) ſchleffeſtu

* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert. 2. Person Singular Indikativ Aktiv von schlafen (Verb) (

Präsens: ſchleffeſtu: schläfst du -u: Die Flexion mit dem angehängten »u« ist eine eigentümliche Form, die sonst nur noch aus älteren Texten bekannt ist. Gebildet wurde sie aus der 2. Person, zusammengezogen mit dem Personalpronomen »du«, aus dem das »u« stammt. Diese Form impliziert eine gewisse Dringlichkeit und Direktheit der Ansprache, die unmittelbare Hinwendung zum Gegenüber. So kann es die unzweifelhafte Feststellung des Handelns, die dringliche Ansprache oder die unmittelbare Aufforderung zum Handeln bedeuten (Indikativ in der Aussage), die Erfüllung einfordern, mutmaßen bzw. unterstellen (Konjunktiv), oder zur Antwort und Erklärung auffordern (Verb in der Frage).

Heute ist stattdessen das Verb in seiner gebräuchlichen Flexion verbunden mit »du« zu verwenden. Die Direktheit oder eine Aufforderung kann bestenfalls durch eine Sinn tragende Beifügung umschrieben werden abhängig vom Kontext. Sie kann ggf. durch einen Imperativ herausgestellt werden. ſchleffeſtu: schläfst du (ganz bestimmt, ohne Zweifel)!

Vnd Jſboſeth ſprach zu Abner / Warumb ſchleffeſtu bey meins vaters Kebſweib?

Und Isch-Boschet sprach zu Abner: »<Erkläre es mir:> Warum schläfst Du mit der Nebenfrau meines Vaters?!«

ERwecke dich HERR / warumb ſchleffeſtu? Wache auff

Erwache doch, HERR! Warum schläfst Du <denn jetzt>?! Wache auf!

Da trat zu jm der Schiffherr / vnd ſprach zu jm / Was ſchleffeſtu? Stehe auff /

Da trat der Kapitän zu ihm und zu sprach: »<Sag mal,> warum schläfst du?! Steh <gefälligst> auf!«

Vnd kam vnd fand ſie ſchlaffend. Vnd ſprach zu Petro / Simon ſchleffeſtu? Vermöchteſtu nicht eine ſtunde zu wachen?

Und [Jesus] kam und fand sie [die Jünger] schlafend. Und er sprach zu Petrus: »Simon, schläfst du <etwa>?! Kannst du <denn> nicht <einmal> eine Stunde wach bleiben?!«

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchleus |

schließe (Verb) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchlipfferig |

schlüpfrig (Adjektiv) ſchlipfferig

* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert. mhd: slupferic glatt, zum ausgleiten geeignet

Jr weg müſſe finſter vnd ſchlipfferig werden /

Ihr müsse finster und schlüpfrig werden.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schloſe

ſchloſe |

Schloße,die Hagelkörner

In Abgrenzung zu Hagel beutet Schloße wohl eine Art heftigen Eisregens oder Graupelschauers.

Das Wort ist heute noch stellenweise regional gebräuchlich, allgemein jedoch veraltet.

Da er jre Weinſtöcke mit Hagel ſchlug / Vnd jre Maulberbewme mit Schloſen.

Da er ihre Weinstöcke mit Hagel schlug und ihre Maulbeerbäume mit Eisregen.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchlummen |

schlummen (Verb; veraltet) ſchlummen

* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert. ſchlummen ist die ältere Form von

a) leise bzw. leicht oder kurz schlafen, dösen (im Gegensatz zum langen, nächtlichen Tiefschlaf) b) auch ohne Unterscheidung anstelle von schlafen

Luther benutzt ſchlummen nur in Psalm 121 und in Psalm 132.

Sihe / der Hüter Jſrael / Schlefft noch ſchlumet nicht.

Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht.

Jch wil meine augen nicht ſchlaffen laſſen / Noch meine augenliede ſchlummen.

Ich will meine Augen nicht schlafen lassen, noch meine Augenlider schlummern.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchlummern |

schlummern (Verb) ſchlummern

* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert. a) leise bzw. leicht oder kurz schlafen, dösen (im Gegensatz zum langen, nächtlichen Tiefschlaf) b) auch ohne Unterscheidung anstelle von schlafen

Luther benutzt die ältere Form Spr 6,4

Las deine augen nicht ſchlaffen / noch deine augenlied ſchlummern.

Lasse deine Augen nicht schlafen, noch deine Augenlider schlummern.

Spr 6,10

Ja ſchlaff noch ein wenig / ſchlummer ein wenig /

Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig.

Spr 24,33

Du wilt ein wenig ſchlaffen vnd ein wenig ſchlummern /

Du möchtest ein wenig schlafen und ein wenig schlummern.

Jes 5,27

vnd iſt keiner vnter jnen müde oder ſchwach / keiner ſchlummert noch ſchlefft /

und keiner von ihnen ist müde oder schwach, keiner schlummert oder schläft.

Mt 13,15

vnd jre Ohren hören vbel / vnd jre Augen ſchlummern /

und ihre Ohren hören Übles, und ihre Augen schlummern.

Apg 28,27

vnd ſie hören ſchwerlich mit Ohren / vnd ſchlummern mit jren Augen /

und mit den Ohren hören sie nur schwer, und mit ihren Augen schlummern sie. SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schmach

ſchmach

Schmache

ſchmache |

Schmach, die Schmähung, Beschimpfung, Herabsetzung.

eine Schmach für jemanden sein: eine Schande für jemanden sein

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schmehr

ſchmehr |

Schmer, der oder das (veraltet) eigentlich: Fettes, Salbenartiges, Klebendes, Schmieriges

Fett

von Tieren: das weiche Fett, insbesondere das Bauchfett, im Unterschied zu Talg

bei Menschen: Das Fett um die Gedärme, das Bauchfett, auch der Teil des Bauches, in dem sich die Gedärme als Innereien befinden (Bereich um den Nabel).

Das Wort kommt in der Luther-1545 nur einmal vor (Psalm 119,70) und wurde in späteren Ausgaben dann ohne »h« geschrieben.

Jr hertz iſt dick wie Schmehr

a) Ihr Herz ist dick wie Schmer. b) Ihr Herz ist so fett wie Bauchspeck

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchmeiſſen

ſchmeiſte |

schmeißen (Verb)

a) werfen b) durch Wurf aus der Ferne: hinwerfen c) durch Niederwerfen auf den Erdboden: niederwerfen, niederdrücken d) schlagen e) durch gewaltsamen Schlag in Stücke werfen f) beschmutzen, verunreinigen g) (umgangssprachlich auch benutzt für das gröbere Wort scheissen) Kot, die Überreste verdauter Speisen, von sich geben: Stuhlgang haben, koten

ſchmeiſſen

* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert.

Präteritum: ſchmeiſte

Luther verwendet das Verb schmeiſſen in der Lutherbibel 1545 nur einmal, und dies im Sinne von Kot ausscheiden. Für die eigentlichen Bedeutungen von »schmeissen« benutzt er nebeneinander (ohne inhaltliche Unterscheidung) die stärkeren und eindeutigen Komposita:

zerſchmeiſſen zeſchmeiſſen zuſchmeiſſen. zurſchmeiſſen.

[10]ES begab ſich aber auff einen tag / da er heim kam / als er Todten begraben hatte / vnd müde war / vnd ſich neben eine wand leget / vnd entſchlieff / [11]ſchmeiſte eine Schwalbe aus jrem neſt / Das fiel jm alſo heis in die Augen / dauon ward er blind.

Eines Tages begab es sich, als er heim kam, nachdem er Tote begraben hatte, müde war und sich neben eine Wand legte, da schlief er ein. Eine Schwalbe kotete aus ihrem Nest. Das fiel ihm direkt heiß in die Augen, wovon er erblindete.

Anmerkung 1: Hier wird beschrieben, wie eine junge Schwalbe ihren Kot über den Nestrand hinweg ausscheidet. Der Holzschnitt im zugehörigen Text visualisiert den Vorgang für den Leser.

Anmerkung 2: Die obige Verszählung (Tob 2,10-11) gilt nach alter Notation. In der Lutherbibel 2017 hat sich an dieser Stelle die Verszählung (Tob 2,9-10) aber auch der Text selbst geändert.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schnur |

Schnur, die (veraltet)

Schwiegertochter, die Der sehr alte Begriff erscheint in alten Texten in unterschiedlichen Schreibweisen.

Der Begriff bedeutet eigentlich (aus der Sicht der Eltern eines Sohns) »Söhnin«, »Frau des Sohns«, die angeheiratete Frau, und bezeichnet damit eine Frau, die »Schwiegertochter«.

In der Lutherbibel taucht nur die Schreibweise Schnur auf.

Schnur

Anm: Schnur bedeutet auch:

a) geflochtenes, dünnes Band, Kordel

b) wie a), jedoch speziell als Meßschnur

c) Linie (im Sinne von verlaufend in Richtung, folgend), z. B. als Erbfolge (in der Erblinie: in der ſchnur des Erbteils)

Da nam Tharah ſeinen ſon Abram / vnd Lot ſeines ſons Harans ſon / vnd ſeine ſchnur Sarai / ſeines ſons Abrams weib / vnd füret ſie von Vr aus Chaldea /

Da nahm Tharah seinen Sohn Abram, und Lot, den Sohn seines Sohns Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohns Abram, und führte sie von Ur aus Chaldäa heraus

Wenn jemand bey ſeiner Schnur ſchlefft / So ſollen ſie beide des tods ſterben /

Wenn jemand mit seiner Schwiegertochter schläft, dann sollen sie beide mit dem Tod bestraft werden.

Denn ich bin komen / den Menſchen zu erregen wider ſeinen Vater / vnd die Tochter wider jre Mutter / vnd die Schnur wider jre Schwiger.

Denn ich bin gekommen, den Menschen aufzubringen gegen seinen Vater, und die Tochter gegen ihre Mutter, und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schos

ſchos |

Schoß, der eigentlich: Teil eines Mantels, einer langen Jacke, eines Rockes

a) Teil einer Bekleidung oder einer Rüstung, die den Unterleib schützt und bedeckt.

b) Dann auch verselbständigt: der vordere Unterleib

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schos

ſchos |

Schoß, der mhd: schoʒ Geldabgabe, Steuer

Schoß, früher Benennung für Steuern, insbesondere für Vermögenssteuern, bzw. für staatlich verordnete Abgaben (Tribute).

Anmerkung: Der Begriff ist bis zur revidierten Fassung von 1956/1964/1970 in den Lutherbibeln zu finden. Erst mit dieser Neufassung des Textes wird stattdessen »Steuer« benutzt.

Iſts recht / Das wir dem Keiſer den Schos geben oder nicht?

»Ist’s recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen, oder nicht?«

Vnd fiengen an jn zu verklagen / vnd ſprachen / Dieſen finden wir / das er das Volck abwendet / vnd verbeut den Schos dem Keiſer zu geben / Vnd ſpricht / Er ſey Chriſtus ein König.

»und fingen an, ihn zu verklagen, und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben, und spricht, er sei Christus, ein König.«

Vnd erlas jtzt allen Jüden den Schos / den Zins vom ſaltz / die Cronſteur / den dritten Scheffel vom getreid / die helfft die mir vom Obs gebürt.

»Und nun gewähre ich euch Freiheiten: Ich erlasse allen Juden die Tribute, die Salzsteuer und die Beiträge zum Ehrenkranz und den dritten Teil vom Getreide und die Hälfte, die mir vom Obst zusteht.«

Weitere Vorkommen:

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchreien |

schreien (Verb) sehr laut reden, sprechen ich ſchreie

Höre die ſtim meines flehens / wenn ich zu dir ſchreie

Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie.

JCh ſchreie mit meiner ſtim / zu Gott / Zu Gott ſchreie ich / vnd er erhöret mich.

Ich schreie mit meiner Stimme zu Gott. Zu Gott schreie ich, und er erhört mich. ich ſchrey

Das »e« am Ende entfällt. Das »ei« am Wortende wird nach den Regeln des Luther-Deutsch zu »ey«.

Luther verwendet ſchrey sowohl als Präsensform wie auch als Präteritum.

Wenn mir angſt iſt / ſo ruffe ich den HERRN an / vnd ſchrey zu meinem Gott

Wenn ich Angst habe, rufe ich den HERRN an und schreie zu meinem Gott.

Dennoch höreteſtu meines flehens ſtim / da ich zu dir ſchrey.

Dennoch hörtest Du das Flehen in meiner Stimme, als ich zu dir schrie.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schrifftgelerten

ſchrifftgelerten |

Schriftgelehrten ,die griechisch: Γραμματείϛ (grammateis)

Luther gebraucht das Wort für die jüdischen Schriftforscher, also den theologisch-religiös gebildeten Forschern, die sich mit der literarischen Tradition, mit der Textgestalt, mit dem Verständnis und mit der Auslegung der jüdischen Schriften beschäftigen.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schuch

ſchuch |

Schuh, der Der Schuh als Fußbekleidung

Singular und Plural heißen gleich: Schuch oder ſchuch

Schuch

Er ſprach / Trit nicht herzu / zeuch deine ſchuch aus von deinen Füſſen / Denn der Ort / da du auffſteheſt / iſt ein heilig land.

Er [Gott] sprach: »Komme nicht näher! Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, an dem du stehst, ist heiliges Land.«

Meinen ſchuch ſtrecke ich vber Edom /

Meinen Schuh strecke ich über Edom.

Jch wil meinen ſchuch vber Edom ſtrecken /

Ich will meinen Schuh über Edom strecken.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schüldener

ſchüldener |

Schuldner, der von schüldig, schuldig (Adjektiv)

Mensch, der etwas schuldet, der etwas schuldig ist.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchüldigen

ſchüldige |

schuldig sprechen (Verb) schuldigsprechen (Verb) a) jmd. einer Schuld bezichtigen b) jmd. für eine Schuld verurteilen c) jmd. für eine Schuld verantwortlich erklären

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schüldigern

ſchüldigern |

Schuldner, die von schüldig, schuldig (Adjektiv)

Menschen, die etwas schulden, die etwas schuldig sind.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schulder

ſchulder |

Schulter, die

Da ich jre Schulder von der laſt entlediget hatte

Da ich ihre Schulter von der Last entledigt hatte

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchwang

im ſchwang gehe |

Schwang, der zu schwingen: schwingende Bewegung.

im ſchwang gehe: in schwingender Bewegung (freudig, sorglos, gut gelaunt) folgen, mitgehen.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schweher |

Schwiegervater, der Schweher ist die Bezeichnung für den Vater des geehelichten Partners eines Menschen.

Schweher

vnd füreten jn auffs erſte zu Hannas / der war Caiphas Schweher

... und sie führten ihn [Jesus] zunächst zu Hannas, der war Kaiphas Schwiegervater

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſchwemmen |

schwemmen (Verb) schwämmen (Verb) Schwimmen machen, im Wasser abspülen. Ein lebendes Wesen zum Schwimmen veranlassen. Einen Gegenstand zum Schwimmen bringen. Etwas ins Wasser tauchen, etwas in Wasser waschen. einweichen, wässern Ich ſchwemme mein Bette

Luther in seinem Scholion dazu: Jch bin im ſchweis gelegen.

Luthers Übersetzung Jch ſchwemme mein Bette die gantze nacht / Vnd netze mit meinen threnen mein Lager würde man heute umgangsprachlich womöglich so formulieren: ich schwitze mein Bettlaken durch und heul mein Kissen voll.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schwer

ſchwer |

Schwär, der (veraltet) Schwäre, die (veraltet) ahd: swero, gaswer; mhd: swer, geswer Geschwür, das eitrige Beule, Geschwulst, eitrige Wunde, usw.

Es war aber ein Armer / mit namen Lazarus / der lag fur ſeiner Thür voller Schweren

Einst lebte ein armer Mann, der hieß Lazarus. Von Geschwüren übersät lag der vor seiner Tür.

Doch kamen die Hunde / vnd lecketen jm ſeine Schweren.

Doch kamen die Hunde. Sie leckten an seinen eitrigen Beulen.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schwiger

Schwieger |

Schwiegermutter, die Schwiger ist die Bezeichnung für die Mutter des Ehemanns aus der Sicht der angeheirateten Frau, der Schwiegertochter (s.

Schwiger, Schwieger

Der Schreibweise Schwieger (mit »ie«) kommt nur einmal vor (5Mos 27,23).

Denn ich bin komen / den Menſchen zu erregen wider ſeinen Vater / vnd die Tochter wider jre Mutter / vnd die Schnur wider jre Schwiger.

Denn ich bin gekommen, den Menschen aufzubringen gegen seinen Vater, und die Tochter gegen ihre Mutter, und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sebah |

Sebach (Name) Sebach war ein König von Midian, der sich an der Unterdrückung Israels durch Zalmunna beteiligte.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Seeb

Seb |

Seeb (Name) Seeb war ein Fürst von Midian.

Oreb und Seeb gehörten zu dem midianitischen Heer der Könige Sebach und Zalmunna.

Luther benutzt beide Schreibweisen: Seb und Seeb.

Seb, Seeb

* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert.

Vnd fiengen zween fürſten der Midianiter / Oreb vnd Seb / vnd erwürgeten Oreb auff dem fels Oreb / vnd Seb in der kelter Seb / Vnd jagten die Midianiter / vnd brachten die heubter Oreb vnd Seb zu Gideon vber den Jordan.

Und sie fingen zwei Fürsten der Midianiter, Oreb und Seeb. Sie töteten Oreb auf dem Fels Oreb und Seeb in der Kelter Seeb. Sie jagten die Midianiter und brachten die Köpfe von Oreb und Seeb zu Gideon über den Jordan.

Gott hat die Fürſten der Midianiter / Oreb vnd Seb in ewr hende gegeben /

Gott hat die Fürsten der Midianiter, Oreb und Seeb, in eure Hände gegeben.

Mache jre Fürſten wie Oreb vnd Seeb / Alle jre Oberſten / wie Sebah vnd Zalmuna.

Mache ihre Fürsten wie Oreb und Seeb, alle ihre Obersten wie Sebach und Zalmunna.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Seele

ſeele |

Seele, die Seele

hebräisch: נֶ֫פֶשׁ (nεfεš), eigtl.: Hauch, Atem 1) was ein Wesen lebendig macht: Seele 2) Sitze der Empfindungen: Gemüt, Herz 3) lebendiges Wesen (worin Leben ist), Lebender, Person griechisch: ψυχή (psyche), eigtl.: das (irdische) Leben 1) die Seele 2) das Leben 3) lebendiges Wesen (worin Leben ist), Lebender, Person, lebender Mensch lateinisch: anima Atem, Hauch, Seele, Gemüt, Leben, Lebenskraft Der Begriff Seele erstreckt sich über ein weites Feld von Bedeutungen, die alle im individuellen Sein eines lebendigen Wesens, speziell eines Menschen angesiedelt sind. Es reicht vom belebenden Atem über den Sitz der Emotionen, über Emotionen selbst, über Gemütszustände bis hin zu Lebenskraft und zu Leben an sich.

Seele grenzt immer lebende und empfindende Wesen von Gegenständen, toten Körpern und Verstorbenen ab, die alle diese Eigenschaften, also die Seele, entweder nicht besitzen oder verloren haben. Das heutige Verständnis

Der Begriff der Seele ist religionsgeschichtlich in allen Kulturen vorhanden, aber mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen verbunden. Heute gibt es viele Interpretationsversuche, die oft zur Erklärung und Abgrenzung verschiedene Seelen-Typen beschreiben, wie die Körper-Seele, die Frei-Seele, die Schatten-Seele u.a.

Allen gemein scheint nur zu sein, dass mit Seele eine individuelle »Lebenskraft« gemeint ist, die jedoch nicht näher greifbar ist. Sie belebt den Körper, wenn der Mensch aktiv und bewusst ist (Körper-Seele). Sie existiert vom Bewusstsein aber auch unabhängig, beispielsweise, wenn der Mensch schläft oder bewusstlos ist (Frei-Seele). Sie beinhaltet die Gedanken und Gefühle (Ich-Seele). Die Hauch-Seele ist eine Art ätherisches Fluidum, und eine spezielle Gabe des Höchstens Wesens (ein Beispiel ist der Odem, den Adam eingeblasen bekommt). Die Schatten-Seele ermöglicht es, im Schlaf in den Träumen zu reisen, ohne den schlafenden Körper mitzunehmen, usw.

Im christlichen Abendland ist die Idee einer Seele zwar selbstverständlich, der Gebrauch des Begriffs aber längst nicht einheitlich. Bis heute steht der Begriff Seele im Zentrum theologischer Untersuchungen und Diskussionen. So ist das hebräische Wort נֶ֫פֶשׁ (nεfεš; Seele) eines der am meisten untersuchten Wörter im Alten Testament, nicht zuletzt, um die Grundlagen zu schaffen für ein christlich religiöses Verständnis.

Die Frei-Seele entspricht in etwa dem christlichen Verständnis: Sie ist von Körper und Geist unabhängig (frei). Die Frei-Seele vertritt den ganzen Menschen mit all seinen persönlichen Eigenschaften, Fähigkeiten, Gedanken und Erinnerungen. Sie kann in Träumen, Trancen oder in Bewusstlosigkeit den Kör0per vorübergehend verlassen und eigenständig existieren (frei). Kehrt sie nicht zurück, stirbt der Mensch, doch die Frei-Seele überlebt, womit die Persönlichkeit des Menschen nach seinem Tod erhalten bleibt.

Damit grenzt sich der Begriff Seele von der Bedeutung Lebenskraft oder von Leben eindeutig ab. Während die Lebenskraft und das Leben mit dem Tod verloren gehen, existiert die Seele weiter. Um eine »lebendige Seele« zu werden (

Die Interpretation des Wortes Seele

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſeen |

säen (Verb)

Die mit Threnen ſeen / Werden mit freuden erndten.

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſeiſtu

ſeieſtu |

seist du (Verb)

seiest du (Verb) 2. Person Singular Konjunktiv Aktiv von sein (Verb)

Präsens: ſeiſtu: seist du, sollst du sein -u: Die Flexion mit dem angehängten »u« ist eine eigentümliche Form, die sonst nur noch aus älteren Texten bekannt ist. Gebildet wurde sie aus der 2. Person, zusammengezogen mit dem Personalpronomen »du«, aus dem das »u« stammt. Diese Form impliziert eine gewisse Dringlichkeit und Direktheit der Ansprache, die unmittelbare Hinwendung zum Gegenüber. So kann es die unzweifelhafte Feststellung des Handelns, die dringliche Ansprache oder die unmittelbare Aufforderung zum Handeln bedeuten (Indikativ in der Aussage), die Erfüllung einfordern, mutmaßen bzw. unterstellen (Konjunktiv), oder zur Antwort und Erklärung auffordern (Verb in der Frage).

Heute ist stattdessen das Verb in seiner gebräuchlichen Flexion verbunden mit »du« zu verwenden. Die Direktheit oder eine Aufforderung kann bestenfalls durch eine Sinn tragende Beifügung umschrieben werden abhängig vom Kontext. Sie kann ggf. durch einen Imperativ herausgestellt werden. ſeiſtu: seist du (ganz bestimmt, ohne Zweifel)!

Vnd nu verflucht ſeiſtu auff der Erden

Und nun: Verflucht sollst Du sein überall auf der Erde! ſeieſtu: seiest du (ganz bestimmt, ohne Zweifel)!

Gelobet ſeieſtu HERR

Gelobt seiest du, HERR!

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Seiten |

Saiteninstrumente, die nicht näher bezeichnete Saiteninstrumente, wie Zithern.

Lobet jn mit Seiten vnd Pfeiffen.

Lobt ihn mit Saiten- und Pfeifenspiel. SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Seitenſpiel |

Saitenspiel, das |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sela |

Sela In den Psalmen: ein Tonzeichen

Sela (hebr. סֶלָה) ist die transkribierte Form des hebräischen Wortes, dessen Bedeutung und Herkunft unklar sind.

Es kommt in den Psalmen 71 mal vor und wird als Tonzeichen verstanden, und somit als musikalischer Fachbegriff. Es zeigt vermutlich eine Pause oder einen Ruhepunkt im Gesang, bzw. den Abschluss eines Absatzes (einer Strophe) an.

Es kann aber auch als Wiederholungszeichen (Refrain) verstanden werden. Dann könnte es auch die Textzeile abschließen, die als Wechselgesang von einem Chor gegen den Vorsänger wiederholt wird.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſelig |

selig (Adjektiv) ſelig

Im eigentlichen Sinn glücklich, erfolgreich.

Das Wort selig wird allgemein überwiegend religiös gebraucht.

selig drückt in der aktiven Verwendung aus:

1) Schutz bietend, Gedeihen bietend, heilsam, förderlich, günstig 2) das innere, seelische Wohl 3) das ewige Heil der Seele 4) hoch beglückend 5) als Beiwort für Personen: Schutz und Förderung bietend, andere beglückend, dazu geeignet, tüchtig. gütig, herrlich, usw. 6) im religiösen Sinn: 6a) von Christus, der den Menschen das ewige Heil bietet 6b) von Menschen, die auf ihr ewiges Heil bedacht sind, fromm

selig drückt in der passiven Verwendung aus:

1) geschützt, gesichert, unverletzt 2) vom Erfolg begünstigt, beglückt 3) als Ausdruck des Dankes: er möge selig sein 4) gepriesen sein 5) im religiösen Sinn: 5a) des ewigen Heils teilhaftig 5b) bei Seligpreisungen: glücklich (Selig sind die, ...) 5c) mit besonderem Bezug auf das Leben nach dem Tode, das ewige Leben: glücklich, errettet sein 5d) in Bezug auf Verstorbene allgemein und als Beiwort für liebe Verstorbene anstelle von heilig, (vom Tod) errettet, anstelle von verstorben und aufgenommen in den Himmel 5e) in der Beziehung zu Gott, als Ausdruck göttlicher Vollendung des Seins

Denn ſo man von Hertzen gleubet / ſo wird man gerecht / Vnd ſo man mit dem Munde bekennet / ſo wird man ſelig.

a) Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. b) Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Senfftmütige

ſenfftmütige |

Sanftmütige, der senftmütig und senfftmütig sind ältere Formen des Adjektivs sanftmütig. Das Adjektiv beschreibt eine Gesinnung, einen Charakterzug, einen inneren Zustand.

Sanftmütige haben ein sanftes, freundliches Gemüt, das sich in einer offenen und freundlichen Kommunikation mit Mitmenschen auszeichnet.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſeumen |

säumen (Verb) aufhalten, verweilen, zögern, etwas langsam machen, herumtrödeln, herumbummeln

Jch eile vnd ſeume mich nicht

a) Ich eile und säume mich nicht b) Ich eile und trödel nicht c) Ich beeile mich und bummel nicht rum

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſey |

er/sie/es sei (Verb) von: sein (Verb) Das »ei« am Wortende wird nach den Regeln des Luther-Deutsch zu »ey«.

Es werde eine Feſte zwiſchen den Waſſern / vnd die ſey ein Vnterſcheid zwiſchen den Waſſern.

Es werde ein Himmelsgewölbe zwischen den Gewässern, und das sei die Trennung zwischen den Gewässern.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Seyl

ſeyl |

Seil, das Werkzeug zum Binden, gedrehtes, festes, langes Band

Seyle

* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert.

Dehne deine Seyle lang / vnd ſtecke deine negel feſte.

Dehne deine Seile [die dein Zelt halten] lang und stecke deine Nägel [hier: Heringe] fest.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſiheſtu |

siehst du (Verb) 2. Person Singular Indikativ Aktiv von sehen (Verb)

Präsens: ſiheſtu: siehst du -u: Die Flexion mit dem angehängten »u« ist eine eigentümliche Form, die sonst nur noch aus älteren Texten bekannt ist. Gebildet wurde sie aus der 2. Person, zusammengezogen mit dem Personalpronomen »du«, aus dem das »u« stammt. Diese Form impliziert eine gewisse Dringlichkeit und Direktheit der Ansprache, die unmittelbare Hinwendung zum Gegenüber. So kann es die unzweifelhafte Feststellung des Handelns, die dringliche Ansprache oder die unmittelbare Aufforderung zum Handeln bedeuten (Indikativ in der Aussage), die Erfüllung einfordern, mutmaßen bzw. unterstellen (Konjunktiv), oder zur Antwort und Erklärung auffordern (Verb in der Frage).

Heute ist stattdessen das Verb in seiner gebräuchlichen Flexion verbunden mit »du« zu verwenden. Die Direktheit oder eine Aufforderung kann bestenfalls durch eine Sinn tragende Beifügung umschrieben werden abhängig vom Kontext. Sie kann ggf. durch einen Imperativ herausgestellt werden. ſiheſtu: siehst du (ganz bestimmt, ohne Zweifel) ! ſiheſtu? (antworte mir!) ... siehst du ... ?

Was ſiheſtu aber den Splitter in deines Bruders auge

Sag doch! Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders?

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Silo |

Silo (Stadt) hebräisch: שילה, Schilo, Schiloh

Silo ist im Alten Testament ein Ort im Nordreich Israels. Es wird mit dem heutigen Chirbet Selun, 16 km nördlich von Bet El im Westjordanland, identifiziert.

Das er ſeine Wonunge zu Silo lies faren / Die Hütten da er vnter Menſchen wonet.

Dass er seine Wohnung in Silo aufgab, das Zelt, in dem er unter Menschen wohnte.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sindflut

Sintflut |

Sündflut, die (veraltet)

Sintflut, die Sindflut

Sintflut

Ahd.: sinvluot, aus germanisch sin- (»immer, überall«) und vluot ( »Flut«) hebräisch: מַבּוּל (mabuwl), Wasserflut griechisch: κατακλυσμος (kataˈklʏsmʊs), die Überschwemmung lateinisch: diluvium, die Überschwemmung Vorkommen in der Lutherbibel

Die Wörter kommen nur im Zusammenhang mit der Flut aus der Noah-Geschichte vor:

Altes Testament: 1Mos 6,17; 7,6.7.10.17; 9,11.15.28; 10,1.32; 11,1; Psalm 29,10 Apokryphen: Weish 10,4; Sir 39,27; 40,10; 44,18.19 Neues Testament: Mt 24,38.39, Lk 17,27; 2Petr 2,5; 3,6

Luther übersetzt die so bezeichnete Wasserflut überwiegend mit »Sindflut«. Nur zweimal benutzt er »Sintflut«: Psalm 29,10; Lk 17,27.

In späteren Ausgaben der Lutherbibel findet sich einheitlich »Sintflut«.

Aus den vielen Varianten der damaligen Zeit (Sinflut, Sintflut, Sindflut, Sündflut, u. a.) hat sich schließlich Sintflut als Bezeichnung für die noahsche Flut durchgesetzt und bis heute erhalten.

Heute würden wir bei der Wortbildung und Wortfindung anders vorgehen und die Flut, vor der sich Noah rettete, einfach die »Große Flut« nennen.

Die Sintflut war eine Flut von gewaltigen Ausmaßen (eigentlich: »die alles überschwemmende Flut«), bei der Wassermassen riesige Landteile oder gar die gesamte (damals bekannte) Erde überschwemmten.

Die Sintflut kündigte Gott dem Noah an, der danach seine Familie auf der Arche in Sicherheit brachte, einem großen Schiff, auf dem Noah auch die bekannten Tierarten vor dem Aussterben rettete (1Mos 6,5 - 8,22).

Auf diese Sintflut wird in den Bibelstellen außerhalb 1Mos Bezug genommen. Sie steht daher auch als Sinnbild für Gottes Strafe für die Sünden der Menschen (daher in alter Zeit die Entwicklung von sinflut, »die alles überschwemmende Flut«, zu sündflut, »Flut der Sünde wegen«).

DEr HERR ſitzt eine Sintflut anzurichten / Vnd der HERR bleibt ein König in ewigkeit.

a) Der HERR sitzt, um eine Sintflut anzurichten. Und der HERR bleibt ein König in Ewigkeit. b) Der HERR thronte über der Sintflut. Der Herr thront als König ewig. c) Alternativ: Der HERR thronte <auch> über der Großen Flut. Der Herr thront als König ewig.

Anmerkung zu Psalm 29,10:

Luthers Übersetzung ist fehlerhaft. Es geht im hebräischen Text nicht darum, dass Gott plant, eine neue Sintflut anzurichten, sondern darum, dass er als Regent über die Sintflut herrschte. Dies wird im zweiten Satzteil unterstrichen: Er herrscht als König ewig, und zwar vor der Flut, während der Flut und danach.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſint |

sint (Präposition, veraltet) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſintemal |

sintemal (Konjunktion, veraltet) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Siſſera |

Sisera (Name) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sodom vnd Gomorra

Sodom

Sodoma

Gomorra |

Sodom und Gomorra (Namen) Sodom und Gomorra (auch Gomorrha, Gomorrah) sind zwei in der Bibel genannte Städte im Jordanland, deren Lage bis heute unbekannt ist, und die außerbiblisch nicht nachgewiesen werden können.

Die beiden Städte Sodom und Gomorra stehen in den meisten biblischen Texten als Sinnbilder sowohl für Sündhaftigkeit und Lasterhaftigkeit, wie auch als Beispiel für Gottes Gericht.

Oft werden beide Städtenamen gebraucht wie ein fester Ausdruck, oft steht Sodom allein, denn die Geschichte, die letztendlich zur Vernichtung der Städte geführt hatte, spielte sich in Sodom ab und war jedem Israeliten bekannt. Der Untergang von Sodom und Gomarra

Hintergrund ist die Erzählung in 1Mos 18-19, in der Gott beschloss, die beiden Städte Sodom und Gomorra wegen der zahlreichen Sünden ihrer Bewohner auszulöschen (1Mos 18,16-22). Doch Abraham, dem die Sache nicht gefiel, verhandelte mehrfach mit Gott und rang ihm das Versprechen ab, die Städte zu verschonen, wenn wenigstens zehn Gerechte darin zu finden wären (1Mos 18,23-33). Inzwischen war Lot mit seiner Familie in Sodom und bekam dort Besuch von zwei Engeln. Dies erregte Aufsehen, und etliche Bewohner Sodoms wollten, dass Lot die beiden Fremden herausgäbe, damit sie sich mit ihnen vergnügen könnten. Niemand kam Lot zu Hilfe. Damit war die Entscheidung Gottes gefallen. Lot verließ auf Anraten der Engel umgehend mit seiner Familie die Stadt (1Mos 19,1-23), und Gott zerstörte Sodom, Gomorra und die ganze Gegend um die beiden Städte herum (1Mos 19,24-25).

1Mos 19,24-15:

24DA lies der HERR Schwebel vnd Fewr regenen von dem HERRN vom Himel erab / auff Sodom vnd Gomorra / 25vnd keret die Stedte vmb / die gantze gegend / vnd alle Einwoner der ſtedte / vnd was auff dem Lande gewachſen war. Die Namen Sodom und Gomorra

Sodom

hebräisch: סְדֹמ (Sedom) bzw. סְדֹ֫מָה (Sedoma) - entsprechend verwendet Luther Sodom bzw. Sodoma lateinisch: Sodoma griechisch: Σοδομα Gomorra

hebräisch: עֲמֹרָה ('amorāh), von עמר, angreifen, überfallen lateinisch: Gomorra griechisch: Γομοῤῥα Der heutige »Mount Sodom«

Heute wird allgemein ein Salzfelsenrücken am südwestlichen Ende des Toten Meeres, der Ğebel Usdum, der Berg Sodom (Mount Sodom) als der Ort angenommen, an dem Lots Frau zu einer Salzsäule erstarrte (1Mos 19,26). Dabei beflügelten ausdrucksstarke Formationen des Salzgesteins die Fantasie der Interpreten. Eine dieser Säulen trägt den Namen »Lots Frau«.

Tatsächlich lassen sich in dieser Gegend keine (untergegangenen) Siedlungen oder Städte nachweisen.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Söller

ſöller |

Söller, der von lat.: solarium, ein der Sonne ausgesetzter Ort, flaches Dach, Terasse usw.

Offene Plattform im Obergeschoß eines Hauses: Dachboden, Dachterasse

Es begab ſich aber zu der ſelbigen zeit / das ſie kranck ward / vnd ſtarb. Da wuſſchen ſie dieſelbige / vnd legten ſie auff den Söller.

Es begab sich aber zur selben Zeit, dass sie krank wurde und schließlich starb. Da wuschen sie die Verstorbene und bahrten sie auf der Dachterasse auf.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſollen |

sollen (Verb) Luther umschreibt Aufforderungen, göttlichen Geboten zu folgen, regelmäßig mit sollen.

Die Grundbedeutung des Wortes sollen ist die, einer (gebotenen) Verpflichtung oder Schuldigkeit nachzukommen. Allerdings schwingt immer auch in Abgrenzung zu müssen die fehlende Unabdingbarkeit mit: Man soll zwar, muss aber nicht unbedingt!

Das Wort hat zeitlich und regional in allen Flexionen unterschiedliche und sehr eigentümliche Schreibweisen erfahren.

So lässt Luther oft in der 2. Person (du ſollſt) ein »l« und das »s« vor dem »t« aus: du ſolt.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſoltu |

sollst du (Verb) 2. Person Singular Indikativ Aktiv von sollen (Verb)

Präsens: ſoltu: sollst du -u: Die Flexion mit dem angehängten »u« ist eine eigentümliche Form, die sonst nur noch aus älteren Texten bekannt ist. Gebildet wurde sie aus der 2. Person, zusammengezogen mit dem Personalpronomen »du«, aus dem das »u« stammt. Diese Form impliziert eine gewisse Dringlichkeit und Direktheit der Ansprache, die unmittelbare Hinwendung zum Gegenüber. So kann es die unzweifelhafte Feststellung des Handelns, die dringliche Ansprache oder die unmittelbare Aufforderung zum Handeln bedeuten (Indikativ in der Aussage), die Erfüllung einfordern, mutmaßen bzw. unterstellen (Konjunktiv), oder zur Antwort und Erklärung auffordern (Verb in der Frage).

Heute ist stattdessen das Verb in seiner gebräuchlichen Flexion verbunden mit »du« zu verwenden. Die Direktheit oder eine Aufforderung kann bestenfalls durch eine Sinn tragende Beifügung umschrieben werden abhängig vom Kontext. Sie kann ggf. durch einen Imperativ herausgestellt werden. ſoltu: du sollst (tunlichst, unbedingt)!

Vnd wenn du beteſt / ſoltu nicht ſein wie die Heuchler ...

a) unterstrichen: Und wenn Du betest, sollst Du tunlichst nicht sein wie die Heuchler ... b) umschrieben: Und wenn Du betest, darfst Du Dich keinesfalls wie die Heuchler verhalten ... c) Imperativ: Und wenn Du betest, sei nicht wie die Anmerkungen zum Text in Mt 6,5:

Die lateinische Biblia Vulgata bietet in Mt 6,5 den Text: et cum oratis non eritis sicut hypocritae

Das entscheidende Wort eritis (von: esse, sein) liegt vor in der 2. Person Plural Futur I Indikativ Aktiv. Die wörtliche Übersetzung hieße:

Und wenn ihr betet, werdet ihr nicht sein wie die Heuchler

1. Luther benutzt als Textglättung den Singular (»du« statt »ihr«), weil der vorangehende Abschnitt vom Almosengeben (

2. Das lateinische Konstrukt non eritis ist in diesem Zusammenhang nur als Aufforderung für künftiges Verhalten zu verstehen, nicht als Beschreibung eines künftig von allein eintretenden Zustands:

Und wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler

Luther umschreibt Aufforderungen, göttlichen Geboten zu folgen, regelmäßig mit sollen. Aus dem wörtlich übersetzten »werdet ihr nicht sein« bzw. aus der Anpassung »seid nicht« wird bei ihm folgerichtig ſoltu nicht.

Sechs tage ſoltu erbeiten / vnd alle dein ding beſchicken.

a) umschrieben: Sechs Tage hast du zu arbeiten und deine Aufgaben zu erledigen. b) Imperativ: Arbeite sechs Tage und erledige deine Aufgaben! c) umgangssprachlich: Sechs Tage hast du Zeit, dein Ding zu machen.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Son

ſon |

Sohn, der männliches Kind männlicher Nachkomme

Zu Luthers Zeit gab es im geschriebenen Wort noch kein »h«, dennoch ist das »o« sicher lang ausgesprochen worden.

Vnd da geſchach eine ſtimme vom Himel / Du biſt mein lieber Son / An dem ich wolgefallen habe.

a) Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. b) Plötzlich war eine Stimme zu hören, die vom Himmel kam: Du bist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.

AH mein Auſſerwelter / Ah du ſon meins Leibs / Ah mein gewündſchter Son.

a) O du, mein Auserwählter! O du, Sohn meines Leibes! Oh du, mein gewünschter Sohn!

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sonn

ſonn |

Sonne, die Himmelskörper, der Licht, Wärme und Leben spendet.

Der Begriff wird oft übertragen verwendet, insbesondere für Gott (oder Christus), wobei seine Attribute als Zeichen der Macht und der Stärke göttlichen Willens und Handelns Ausdruck finden.

DEnn Gott der HERR iſt Sonn vnd Schild

Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild

Frei übersetzt: Gott, der HERR, ist Quelle und Beschützer des Lebens.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Spanroſen

ſpanroſen |

Spanrose, die ein als Spange gefertigtes Schmuckstück in der Gestalt einer Rose. Aus dem Scholion zu (Spanroſen) Ein kleinod wie eine Roſe. Vnd heiſſt hie das Königreich Jſrael.

Luther erklärt das Wort als wertvolles »Kleinod«, das hier als Symbol für Israel gemeint sei.

Der Titel ist aus dem Hebräischen nur schwer zu übersetzen. Die Wörter, die Luther zu »Spanrose« zusammengefügt hat, bedeuten einerseits Rose oder auch Lilie (Schoschana) und andererseits Zeugnis.

So erklärt sich in modernen Lutherbibeln die Übersetzung Ein Psalm Asaphs, vorzusingen, nach der Weise »Lilien des Zeugnisses«.

Die Elberfelder Bibel lässt das Wort Schoschana unübersetzt und reiht die Begriffe des Ausgangstexte auf: Dem Chorleiter. Nach Schoschannim. Ein Zeugnis. Von Asaf. Ein Psalm. Jetzt ist erkennbar: Die Überschrift bietet stark verdichtet alle nötigen Angaben zum eigentlichen Psalm, der in Vers 2 beginnt.

Vermutlich meint Luthers »Rose« (oder Lilie) eine damals bekannte Melodie oder Spielweise.

Der Begriff Zeugnis beschreibt den Typ des Psalms: ein Bekenntnis, das sich insbesondere in den Versen 4, 8 und 20 ausdrückt.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Speisopffer |

Speiseopfer, das Speisopffer

hebräisch: מִנְחָה (minḥăh)

Das hebräische Wort meint Geschenk, Abgabe und Opfer. Sofern es um die rituelle Opferhandlung geht, wird es mit Speiseopfer, Getreideopfer übersetzt. Das Speiseopfer oder Getreideopfer ist eine der Opferarten, die im Alten Testament beschrieben sind (siehe dazu u. a. 4Mos 28).

Speiseopfer, Getreideopfer

Bei der »Mincha«, dem Speiseopfer, wurde als Opfergabe ein Brotfladen gespendet (als Abgabe »dargebracht«), der aus Mehl und Öl gefertigt war und ggf. mit Weihrauch und Salz gewürzt wurde. Das Speiseopfer der Bevölkerung diente den Priestern als Grundversorgung, Nahrung und Lebensunterhalt.

Verbunden mit dem Speiseopfer war das Trankopfer, bei dem eine festlegte Menge Wein gespendet wurde. In der Abendmahlsgeschichte tauchen in der Tischzeremonie das Speiseopfer und das Trankopfer als Teile des Sündopfers auf: Jesus reicht Brot als Opfer in der Bedeutung seines (ausgebluteten) Leibes (Lk 22,19) und den Wein als Opfer in der Bedeutung seines vergossenen und aufgefangenen Blutes (Lk 22,20).

Er gedencke all deines Speisopffers / Vnd dein Brandopffer müſſe fett ſein

Er gedencke aller deiner Speiseopfer. Dein Brandopfer wolle er annehmen.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Spelt

ſpelt

Spellt

ſpellt |

Spelt, der

Dinkel, der Dinkel, eine dem Weizen ähnliche Getreideart (Triticum spelta; Triticum dicoccum).

Spelt, Spellt

* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert.

.. ſo ſtrewet er Wicken / vnd wirfft Kümel / vnd ſeet Weitzen vnd Gerſten / jglichs wo ers hin haben wil / vnd Spellt an ſeinen ort.

...so streut er Wicken und wirft Kümmel und sät Weizen und Gerste, jegliches [dahin], wo er es hin haben will, und Dinkel an seinen Ort.

So nim nu zu dir Weitzen / Gerſten / Bonen / Linſen / Hirs vnd Spelt / vnd thu es alles in ein Faſs /

So nimm nun zu dir Weizen, Gerste, Bohnen, Linsen, Hirse und Dinkel, und tue alles in ein Fass.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſpötlich |

spöttlich (Adj. u. Adv.; veraltet) Nebenform zu spöttig und spöttisch

Z. Zt. Luthers war diese Form verbreitet, inzwischen ist sie veraltet.

Spott treibend, Hohn äußernd in Worten, Gebärden und Verhalten.

a) als Adjektiv in der scharfen Bedeutung von Spott b) als Adverb in der Bedeutung spottend, höhnend

ſpötlich

* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert.

Das Wort erscheint nur im Zusammenhang mit dem Tun Gottes:

Er wird ein mal mit ſpötlichen Lippen vnd mit einer andern Zungen reden zu dieſem Volck /

Gemeint ist hier Gottes Verhöhnung und Richtigstellung der unsittlichen Predigten, die sich gegen die Gebote den HERRN richten.

25Darumb haſtu auch ein ſpötliche ſtraffe vnter ſie / als vnter vnuerſtendige Kinder / geſchickt.

26Da ſie aber ſolche ſpötliche vermanung nicht bewegt / empfunden ſie die ernſte Gottes ſtraffe.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Spötter

ſpötter |

Spötter, der Mensch, der Spott treibt, also Hohn äußert in Worten, Gebärden und Verhalten.

Gemeint ist hier die Verhöhnung im religiösen Umfeld gegenüber Gott selbst und gegenüber gottesfürchtigen Menschen, die religiöse Handlungen begehen.

Spötter

Luther erklärt den Begriff Spötter im Scholion zu

Luther: (Spötter) Die es fur eitel narrheit halten/ was Gott redet vnd thut.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Spott

ſpott

Spot

ſpot |

Spott, der Spott, ſpott

Spot, ſpot

Das Wort kommt vor in den Schreibweisen Spott und Spot, wobei die zweite Form (nur ein »t«) häufiger erscheint.

Hohn in Worten, Gebärden und Verhalten

Jch aber bin ein Wurm vnd kein Menſch / Ein ſpot der Leute vnd verachtung des Volcks.

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute, die Verachtung des Volks.

Die Stoltzen haben jren ſpott an mir

a) Die Stolzen haben ihren Spott an mir. b) Die Stolzen treiben ihren Spott mit mir.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſpotten |

spotten (Verb) Spott treiben, Hohn äußern in Worten, Gebärden und Verhalten.

Aber der im Himel wonet lachet jr / Vnd der HERR ſpottet jr.

Gemeint ist hier die Verhöhnung derer (jr, ihr), die sich gegen den HERRN und seinen Gesalbten auflehnen (siehe Vers 2), durch Gott, der im Himmel wohnt und lacht. – Ein sehr plastisches, trotz allem Ernstes auch humorvoll gezeichnetes Bild.

SK Version 14.02.2026 ● |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ſprachſtu |

sprachst du (Verb) ſprachſtu

* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert. 2. Person Singular Indikativ Aktiv von sprechen (Verb)

Präteritum: ſprachſtu: sprachst du -u: Die Flexion mit dem angehängten »u« ist eine eigentümliche Form, die sonst nur noch aus älteren Texten bekannt ist. Gebildet wurde sie aus der 2. Person, zusammengezogen mit dem Personalpronomen »du«, aus dem das »u« stammt. Diese Form impliziert eine gewisse Dringlichkeit und Direktheit der Ansprache, die unmittelbare Hinwendung zum Gegenüber. So kann es die unzweifelhafte Feststellung des Handelns, die dringliche Ansprache oder die unmittelbare Aufforderung zum Handeln bedeuten (Indikativ in der Aussage), die Erfüllung einfordern, mutmaßen bzw. unterstellen (Konjunktiv), oder zur Antwort und Erklärung auffordern (Verb in der Frage).

Heute ist stattdessen das Verb in seiner gebräuchlichen Flexion verbunden mit »du« zu verwenden. Die Direktheit oder eine Aufforderung kann bestenfalls durch eine Sinn tragende Beifügung umschrieben werden abhängig vom Kontext. Sie kann ggf. durch einen Imperativ herausgestellt werden. Der Text 1Mos 12,18-19 enthält eine ganze Reihe Verben mit der Endung -tu, die eindrücklich Vorwurf, Entrüstung und Befehlston des Pharaos ausdrücken:

1Mos 12,18-19:

18DA rieff Pharao Abram zu ſich / vnd ſprach zu jm / Warumb haſtu mir das gethan? Warumb ſageſtu mirs nicht / das dein Weib were? 19Warumb ſprachſtu denn / ſie were deine Schweſter? Derhalben ich ſie mir zum Weibe nemen wolt. Vnd nu ſihe / Da haſtu dein weib / nim ſie vnd zeuch hin.

a) 18Da rief der Pharao Abram zu sich und sprach zu ihm: »Warum <nur> hast du mir das angetan?! Warum <nur> sagtest du nicht, dass sie deine Frau sei?! 19Warum <nur> sprachst du denn, sie wäre deine Schwester?! Wegen all dem wollte ich sie mir zur Frau nehmen! Nun denn, hier hast du deine Frau! Nimm sie und verzieh dich!«

b) 18Da rief der Pharao Abram zu sich und sprach zu ihm: »Sag, warum nur hast du mir das angetan?! Wieso hast du mir verschwiegen, dass sie deine Frau ist?! 19Wie konnstest du nur behaupten, sie wäre deine Schwester?! Allein wegen dieser Behauptungen, wollte ich sie doch zur Frau nehmen! Nun denn, hier hast du deine Frau zurück! Nimm sie und verzieh dich!«